膝蓋骨(ひざのお皿)の役割とは?

なぜ私たちには膝蓋骨(ひざのお皿)があるのでしょうか?

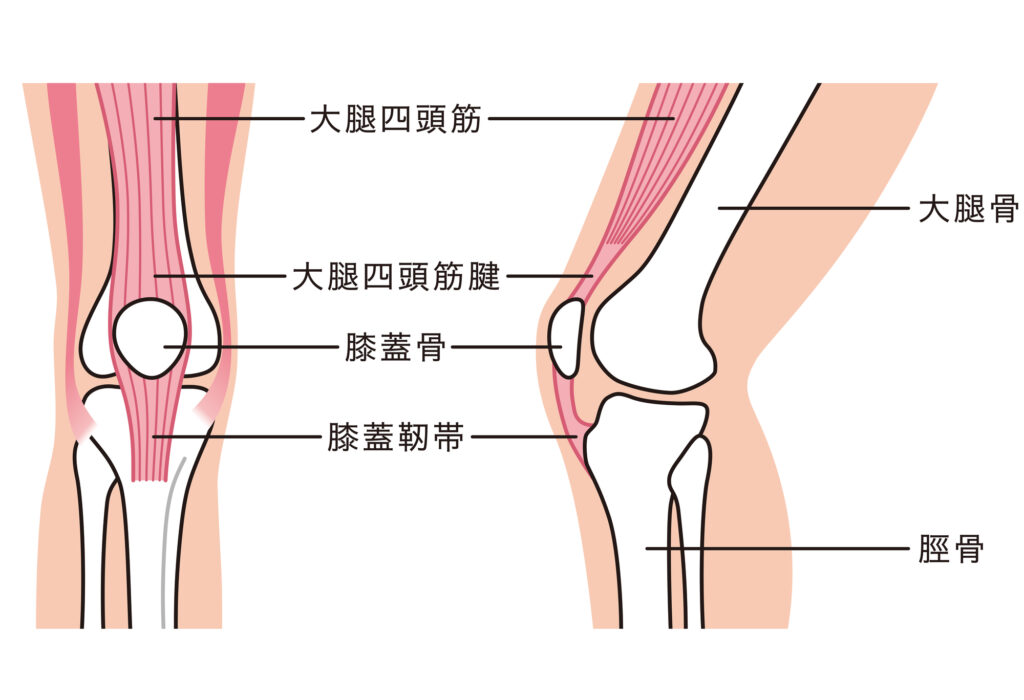

膝蓋骨は、大腿四頭筋の腱の中に埋め込まれた「種子骨(しゅしこつ)」の一つです。小さな骨ですが、私たちの動きに大きな役割を果たしています。

まず、膝蓋骨があることで大腿四頭筋の力が効率よく伝わり、膝を伸ばすときの力が強まります。ジャンプしたり走ったりできるのは、この「テコの原理」のおかげです。

さらに、膝の前面で骨や軟骨を守る盾のような役割も担い、転んだときや強い衝撃から関節を保護してくれます。そして、膝を曲げ伸ばしするときには膝蓋骨が滑車のように動き、関節の動きを安定させ、スムーズに動かせるよう導いています。

このように膝蓋骨は、力の伝達・関節の保護・動きの安定という三つの大切な役割を同時に果たしているのです。

このように、膝蓋骨は「効率的な動き」と「膝の保護」の両方に欠かせない存在です。

膝蓋骨の役割まとめ

①膝を伸ばす力を強めるテコ作用

②膝関節を前方から守る保護機能

③膝の曲げ伸ばしをスムーズにする安定作用

ランナーズニーとは?

ランニングやジャンプ動作を繰り返す人に多いのが**ランナーズニー**です。

主な症状は、膝の前面や膝蓋骨のまわりに痛みが出ること。特に階段の上り下りや長時間のランニングで痛みやすくなります。

原因

- 大腿四頭筋やハムストリングスの筋バランスの崩れ

- 股関節の動きの制限(内旋・内転傾向)

- 足部アーチの崩れ(扁平足やオーバープロネーション)

- 膝蓋骨が正しい軌道(ニートラッキング)から外れる「トラッキング不良」

つまり、膝だけでなく、股関節や足部の機能不全が膝蓋骨の動きに影響し、痛みを引き起こしているのです。

「膝の痛みは膝にないことが多い」とよく言われますが、運動療法においては、膝を含めた下半身だけでなく、体幹や上肢との関係なども見ながら、アプローチすることが必要です。

【参考情報】腸脛靭帯炎

→ 「ランナーズニー」の2番目に多い原因です。太ももの外側を走る腸脛靱帯が、大腿骨外側の骨の出っ張り(大腿骨外側上顆)と擦れて炎症を起こすものです。特に長距離ランナーや自転車競技者に多くなっています。

※なお、下記で紹介するピラティスアプローチは、腸脛靱帯炎の方にもほぼ同様に有効です

ピラティスでできる有効なアプローチ

ピラティスでは、常に全身のつながりや動きを観察しながら、必要に応じて個々の部位にもアプローチしていきます。ですから、「〇〇筋が弱い」「××筋が硬い」といった局所的な表現ばかりに頼ってしまうと、本来の目的である全身の調和を見失ってしまうこともあります。

しかし、本記事では読者の皆さまに分かりやすくお伝えするために、あえて特定の筋肉の名前を挙げながら、代表的なエクササイズををご紹介します。

1. 大腿四頭筋の適切な使い方を学ぶ

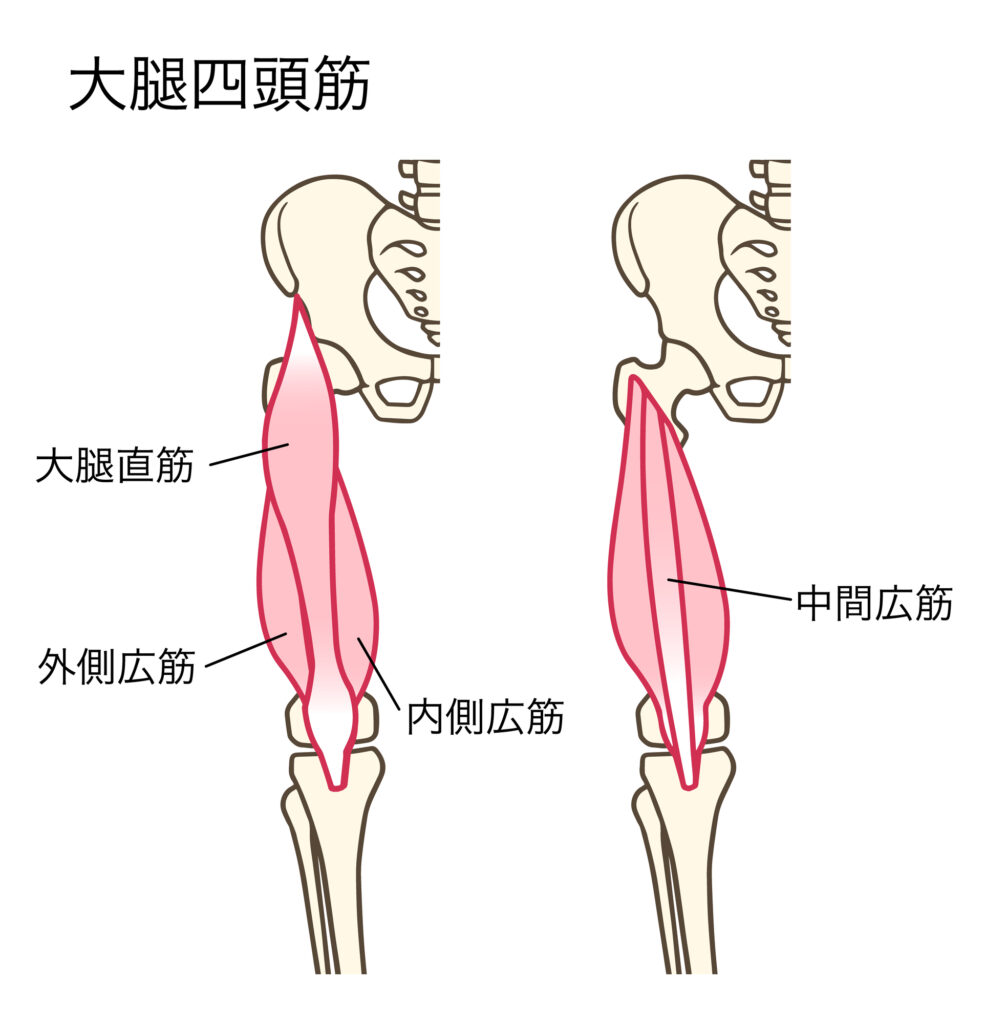

膝蓋骨を正しい位置に安定させるには、大腿四頭筋(特に内側広筋)の働きが重要です。

リフォーマーエクササイズの代名詞と言えるフットワーク(下記、YouTube動画参照)は、太もも前の筋肉の使い方を調整するにはとても良いエクササイズです。

ただし、グループエクササイズなどでは、なかなか丁寧に「膝の正しい伸ばし方」までは学ぶことができないので、どこかのタイミングでパーソナルでインストラクターにチェックしてもらうことをお勧めします。

2. 股関節からの動きの改善

ランナーズニーの多くは、股関節が内旋し、膝が内側に入るのが原因の一つ。

サイドレッグシリーズやクラムシェルでお尻の外側(中殿筋)を強化することで、膝のアライメントが改善していきます。

その他、リフォーマーやトラピーズテーブルでのヒップワーク(股関節を動かすメニュー)もオススメです。

3. 足裏アーチの再教育

足のアーチが崩れると、膝は内側に倒れ、膝蓋骨への負担が増えます。

ピラティスではフットコレクターやマット上でのトーリフトを使って、足部からのサポートを整えます。

4. 体幹の安定性を高める

コアが安定すると、走行中に膝がブレにくくなります。

ご自宅では、ローリングライクアボールやプランクバリエーションで、全身の安定性を高めることも、ランナーにとって有効なアプローチです。

その他、脊柱の回旋(ツイスト)や側屈(横に倒す動き)の柔軟性を向上させたり、行き過ぎた左右差を取り除いたりするのも有効です。

まとめ

ランナーズニーは「膝だけの問題」ではなく、膝蓋骨の動きに関わる筋バランスや全身のアライメントの崩れが原因です。

膝蓋骨は、膝を動かすためのテコ作用や保護機能を持っていますが、その役割を活かすには全身の協調が不可欠です。

ピラティスは、

- 筋肉のバランスを整える

- 股関節や足部からの安定性を高める

- 全身のアライメントを改善する

といったアプローチを通じて、ランナーズニーの予防・改善に大きな効果を発揮します。

ピラティススタジオBBでは、2025年6月にサブマネージャーが中心となって海外開催の「ピラティス・オン・ツアー」で最新の膝リハビリ対策を学んできました。

しかし私たちは、学んだことをそのままにせず、毎月の社内ミーティングで内容を掘り下げ、現場に落とし込む取り組みを10年以上継続しています。

国内にとどまらず、海外講師の最新知見も取り入れ、常に知識と指導力を更新し続けているのがBBの強みです。

そんなBBのレッスンを体験してみたいと思われた方は、ぜひ下記よりお気軽にお申し込みください❗️

👉本記事でピラティススタジオBBのレッスンを受けてみたいと思った方はこちら

関連記事

【反張膝の改善例】産後の腰痛・お腹ぽっこりにも効果|ピラティススタジオBB武蔵小杉

【サッカー選手とO脚】なぜ多いのか?ピラティスで改善・予防するアプローチ

🔍 主な参考文献

| タイトル | 概要 |

|---|---|

| Evidence based treatment options for common knee injuries(Mellinger et al., 2019) | PFPSは、運動習慣のある成人に多く見られる代表的な膝の使い過ぎによる障害です。PMC |

| A Literature Review and Clinical Commentary(Charles et al., 2020) | ランナーの痛み原因を調べたうち、ITBS は PFPS に次いで多い原因の一つであると報告されています。PMC |

| Incidence and prevalence of patellofemoral pain: A systematic review and meta-analysis(Smith et al., 2018) | PFPSの有病率を包括的に調べた研究から、PFPSは若年層やアクティブな人々に特によく見られることが明らかになっています。PLOS |

| Iliotibial Band Syndrome Current Evidence(Bonoan et al., 2024) | ITBSに関する最新の疫学データとリスク要因を整理し、PFPSとの比較もあわせて扱っています。SpringerLink |

| Common Running Injuries: Evaluation and Management(Arnold & Moody, Am Fam Physician 2018) | PFPSとITBSの両方をランニング関連障害として取り上げ、その発生頻度や治療法について述べています。アメリカ家庭医協会 |

※上記は「膝蓋大腿痛症候群(Patellofemoral Pain Syndrome, PFPS)」と「腸脛靭帯炎(Iliotibial Band Syndrome, ITBS)」の比較をした近年の論文です