目次

はじめに

国内のピラティスインストラクターの間ではまだ十分に認識されていませんが、実は「手でドームを作る」ことは非常に重要なポイントです。

これは単なる形や見た目の問題ではなく、手のアーチを活性化させることが肩甲帯の安定性や全身の運動連鎖に大きな影響を及ぼすからです。

本記事では、手のアーチの解剖学的構造とその重要性、さらに「リストレイズ」というシンプルながら効果的なエクササイズの有用性について掘り下げます。加えて、リハビリ領域での知見や最新研究も交え、インストラクターが現場で応用できるポイントをまとめます。

手と足におけるアーチの重要性

人間の手と足には共通して「アーチ構造」が存在します。アーチは、単なる骨の並びではなく、靱帯や筋肉の働きによって支えられ、機能的な安定性と柔軟性を同時に実現する仕組みです。進化の過程では、四足動物から直立二足歩行へと移行する中で、足のアーチは荷重を支える役割を強化し、一方で手のアーチは操作性や巧緻性を高める方向に発達しました。

足のアーチと手のアーチの違い

足のアーチ

- 常に荷重を支える:直立二足歩行において、足の縦アーチ・横アーチは全体重を受け止める構造。

- 衝撃吸収と推進力:歩行や走行時の衝撃を和らげ、効率的に推進力を生み出す。

- 崩れると扁平足や外反母趾:アーチが低下すると衝撃が分散できず、関節や筋に負担が集中。

手のアーチ

- 荷重を支えることは主目的ではない:手は本来、歩行ではなく物を操作するために進化。

- 巧緻性(fine motor skill)の基盤:つまむ・握る・広げるといった繊細な操作を可能にする。

- 失われると「扁平手」:アーチが崩れると把持力が低下し、荷重が一点に集中しやすくなる。

手のアーチの解剖学的基盤

アーチの分類

- 横アーチ(transverse arch)

- 中手骨頭部に形成

- 指の広がりや把持動作を支える

- アーチが失われると「扁平手」のようになり、荷重が一極集中

- 縦アーチ(longitudinal arch)

- 第2・3中手骨を中心に、手根骨から指先に伸びる

- 物を押す・支える動作で重要

- 手首や肘のアライメントに影響

- 斜めアーチ(oblique arch)

- 親指と小指を結ぶラインに形成

- 親指の対立動作を可能にし、巧緻性(fine motor skill)を担保

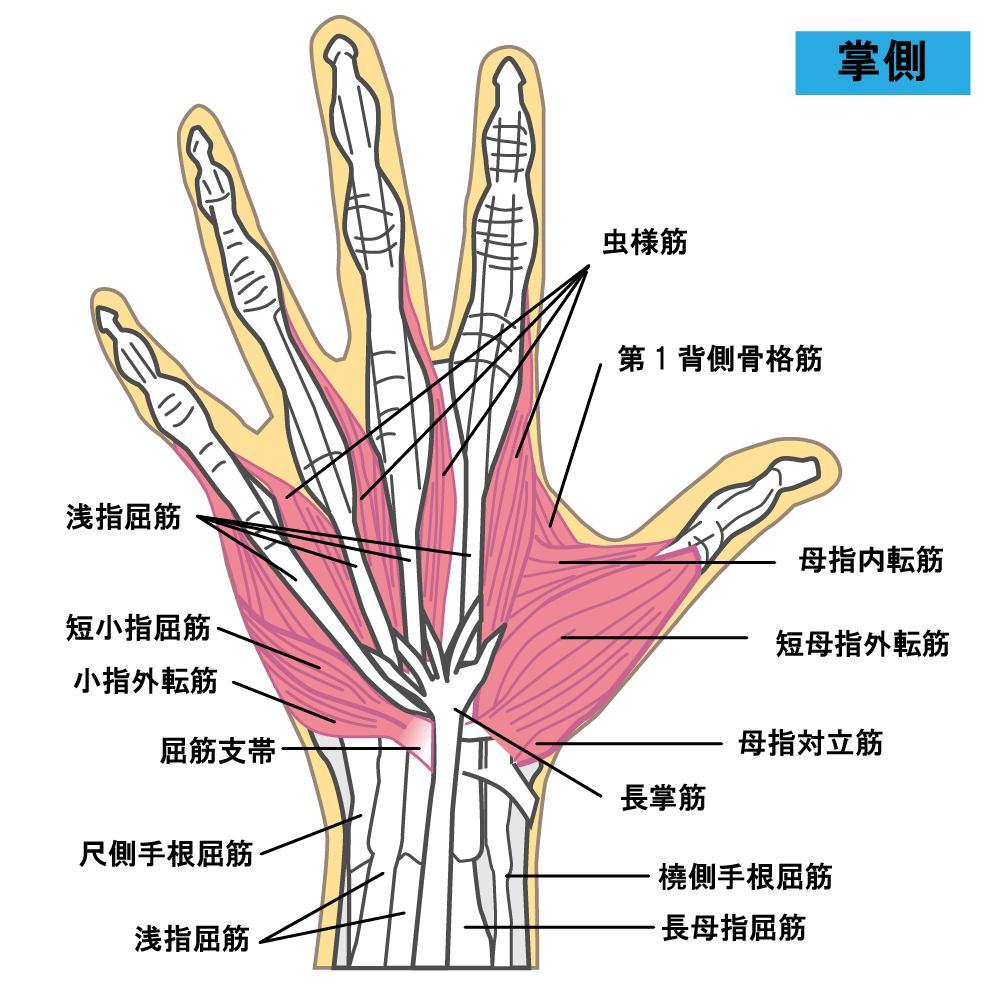

アーチを支える主要筋群

- 母指球筋群(短母指外転筋・短母指屈筋・母指対立筋)

- 小指球筋群(小指外転筋・短小指屈筋・小指対立筋)

- 骨間筋・虫様筋(手内筋群)

- 長・短母指屈筋、浅・深指屈筋

👉 これらの筋群が協調して働くことで、手は「衝撃を吸収する柔軟性」と「力を伝達する剛性」の両方を発揮できます。

ピラティスにおいて、なぜ「手のアーチを作ること」が大切なのか

1. 荷重分散による関節保護

手を床やマシンに「べったり」押しつけると、力が 橈骨遠位端や手根骨に集中します。その結果、手首や肘、さらには肩関節にまでストレスが及ぶことがあります。

これに対して、手のひらにドーム状のアーチを作ると、荷重が指全体に分散され、関節への過剰な負担を防ぐことができます。これはちょうど、足の土踏まずが衝撃を吸収するのと同じ仕組みです。

2. 肩甲帯の安定性とのリンク

手のアーチは、上肢の運動連鎖を通じて肩甲骨の安定性に直結しています。手が平らに潰れた状態では、上腕骨が内旋しやすくなり、肩がすくみやすくなります。結果として、僧帽筋上部の過活動や首・肩の緊張につながることも少なくありません。

一方で、アーチを保つことで前腕から上腕、肩甲骨へとスムーズに力が伝わり、肩甲帯が安定します。これは、胸を開き、背中を広く保つための基盤ともなります。

3. 肘の過伸展を防ぐ

アーチを失ったまま手を床につけると、肘にまっすぐ荷重が伝わりやすく、肘をロックするように過伸展するクセが出てしまいます。

アーチを保つと荷重が指に分散され、前腕や上腕の筋群が自然に働くため、肘はわずかに屈曲・外旋方向に安定します。結果として、関節で支えるのではなく筋肉で支える感覚を養うことができ、四つ這いやプランク系エクササイズを安全に行うことが可能になります。

4. 体幹・呼吸との連動

意外に思われるかもしれませんが、手のアーチは呼吸や体幹の働きにも影響します。

掌を平らに押しつけると胸郭が固まりやすく、呼吸が浅くなりがちです。逆にドーム状にアーチをつくると、肩甲帯が広がり、胸郭が柔軟に動きやすくなります。その結果、呼吸の深さが増し、体幹への力の伝達もスムーズになります。

リストレイズとは?

定義

リストレイズは「指で床を押さえながら手根部を浮かすエクササイズ」で、足のカーフレイズに相当する手のアーチ強化運動です。

方法

- 四つ這いの姿勢をとる

- 指を付け根からしっかり床やマットにつけて体重をかける

- 指の付け根からしっかりと押しながら手根部(手首)を数センチ持ち上げる

- ゆっくりコントロールして戻す

- 戻す時も、指全体に体重をかけるイメージで

👉 この動きで手内筋群や指屈筋群が働き、アーチを支える力が高まる。

リストレイズの有用性

1. 手のアーチ形成筋の強化

リストレイズは母指球・小指球・骨間筋を選択的に活性化し、アーチの保持能力を高めます。

2. 荷重耐性の改善

四つ這いやプランク、リフォーマーのプッシュ動作などでの手首の負担が軽減。特に「手首が痛い」と訴えるクライアントへの修正エクササイズとして有効。

3. 肩甲骨の安定化

手内筋が働くことで前腕から上腕にかけての運動連鎖が整い、結果的に肩甲骨の安定性が高まります。

4. リハビリ領域での応用

- 腱鞘炎・手根管症候群の予防

- 術後リハビリ(橈骨遠位端骨折後など)

- デスクワークによる手首痛の改善

研究では、手内筋の機能低下が手関節障害のリスク因子となることが示されており、リストレイズは予防的アプローチとして有望です。

エクササイズバリエーション

- テーブルリストレイズ

- 四つ這いで実施

- 初学者に適している

- プランクリストレイズ

- プランクポジションで実施

- 体重負荷を増加させ、実践的な強化

- ダイナミックリストレイズ

- 指で押しながらリズミカルに手根部を上下

- 手内筋の持久力向上に有効

- セラバンドリストレイズ

- バンドを手根部に引っ掛け、抵抗を加えて行う

- リハビリやアスリートへの応用

リハビリ領域での研究・知見

- 手根管症候群患者では手内筋の弱化が報告されており、手アーチ保持力低下が一因とされる

- 理学療法領域ではリストレイズ様の運動を早期リハビリで導入し、握力や巧緻性の改善をサポートする報告あり

- スポーツ医学:体操選手やクライマーでは、リストレイズが手首障害予防に有効とされる

ピラティス指導への応用

- リフォーマーやチェアのプレス動作で「手をつぶさずドームを保つ」ようにキューイング

- 四つ這いやプランクで「指で床を押し続け、手首を軽く浮かせる」練習を導入

- Cue例:

- 「足裏のアーチを守るのと同じように、手にもアーチを作って」

- 「手首を沈ませず、指で大地を押して肩を広げて」

まとめ

- 手のアーチは荷重分散と運動連鎖の要であり、肩甲帯の安定性に直結する

- 平たい手はストレス集中や肩のすくみを引き起こすリスクあり

- リストレイズはシンプルかつ効果的に手内筋を強化し、ピラティス動作や日常生活における手首の負担軽減に役立つ

- リハビリやスポーツ医学の分野でも有用性が示されており、今後さらに研究が進むことが期待される

参考文献

- Brand, P. W., & Hollister, A. (1999). Clinical Mechanics of the Hand (3rd ed.). St. Louis: Mosby.

→ 手のアーチ構造と荷重伝達の基礎を解説。 - Napier, J. R. (1956). The prehensile movements of the human hand. Journal of Bone and Joint Surgery. British Volume, 38-B(4), 902–913.

→ 手の把持とアーチ機能の古典的研究。 - Garcia-Elias, M., & An, K. N. (1993). Stability of the transverse metacarpal arch: an experimental study. Journal of Hand Surgery (American Volume), 18(5), 904–909.

→ 横アーチの安定性に関する実験的研究。 - Norkin, C. C., & Levangie, P. K. (2017). Joint Structure and Function: A Comprehensive Analysis (6th ed.). Philadelphia: F. A. Davis.

→ 関節構造と機能の包括的解説。手根・中手部の力学も詳細。 - Hogrel, J. Y. (2005). Grip strength measured by high precision dynamometry in healthy subjects from 5 to 80 years. Clinical Biomechanics, 20(5), 520–529.

→ 加齢に伴う手の筋力低下の研究。アーチ形成筋の重要性を裏付ける。 - Li, Z. M., & Tang, J. (2007). Coordination of finger joints during multi-finger force production. Clinical Biomechanics, 22(3), 283–292.

→ 指関節・手内筋群の協調とアーチ保持のメカニズム。 - Werner, R. A., & Andary, M. (2011). Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and clinical neurophysiology. Clinical Neurophysiology, 113(9), 1373–1381.

→ 手根管症候群と手内筋弱化の関連。リハビリ領域での参考文献。 - Kisner, C., & Colby, L. A. (2017). Therapeutic Exercise: Foundations and Techniques (7th ed.). Philadelphia: F. A. Davis.

→ リストレイズを含む上肢リハビリエクササイズの基盤。 - Hsu, H. Y., Wu, S. H., & Wang, M. J. (2014). The influence of different hand postures on hand-arm vibration transmissibility. Ergonomics, 57(10), 1554–1562.

→ 手のアーチ形成と荷重・振動伝達の違いに関する研究。

この記事の監修者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

NPCT(米国国家認定ピラティス指導者)東京大学大学院・身体科学研究室修了。身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文光堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。