目次

目次

- はじめに──なぜ“リハビリ神話”が定着したのか

- 「負傷兵リハビリ説」を後押しした情報源

- 第一次世界大戦下・ノッカロー収容所での実像

- 医療リハビリとコンディショニングの線引き

- 研究者が指摘する3つの疑問点

- 戦後アメリカで“リハビリ色”が強まった理由

- よくある質問(FAQ)

- まとめ──健康維持から始まり、リハビリに応用された

- 参考文献・一次資料一覧

1. はじめに──なぜ“リハビリ神話”が定着したのか

「ピラティスは負傷兵のリハビリのために考案された」という説明は、軍やフィットネスクラブの紹介記事などでも頻繁に目にします。実際、米陸軍の公式サイトでは〈Pilates originated in England as a rehabilitation exercise for wounded World War I soldiers〉と明言されており、こうした記述が現在の“定説”として広く受け入れられてきました

しかし近年のアーカイブ研究では、ジョセフ・ピラティスが「公式の医療リハビリ担当だった」という証拠は確認されていません。むしろ、戦時下の捕虜たちが健康を維持するために行っていた自重トレーニングこそが実態に近いと考えられています。

筆者(田沢)も2015年以降、欧米のピラティス史研究者による複数のセミナーや講演に参加してきましたが、そこで語られていたのは一貫して「“リハビリ起源説”はエビデンスに乏しい」という見解でした。

ではなぜ、このような“神話”が世界中に広まり、今なお語り継がれているのでしょうか。その情報源と解釈の背景を、ここから詳しく見ていきましょう。

2. 「負傷兵リハビリ説」を後押しした情報源

| 拡散ルート | 具体例 | コメント |

|---|---|---|

| 本人の回想とメディア取材 | 1962年『Sports Illustrated』のインタビューで、「自分が訓練した仲間は誰もインフルエンザにかからなかった」と発言 | PR戦略の一環とみられ、誇張の可能性あり |

| 軍・フィットネス業界 | 米陸軍、ヨガ・ピラティス系のWeb記事で「負傷兵に向けた療法」と紹介 | 権威付け・マーケティング効果を狙ったと見られる |

| 教科書・Wiki系まとめ | 「ベッドのスプリングで器具を開発」といった話が各種解説書や記事に掲載 | 出典の確認が曖昧なまま、繰り返し拡散された可能性が高い |

3. 第一次世界大戦下・ノッカロー収容所での実像

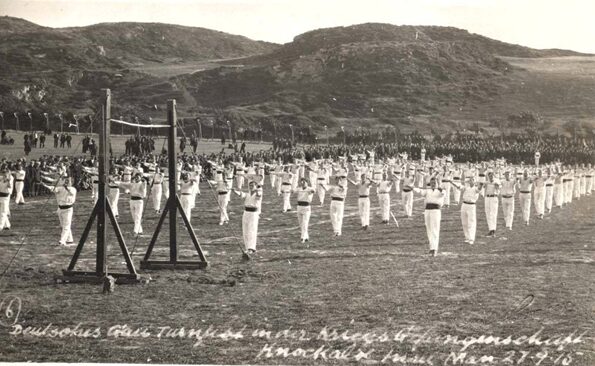

ジョセフ・ピラティスが第一次世界大戦中に抑留されていたのは、イギリス・マン島に設置されたノッカロー捕虜収容所でした。1915年から約4年間、彼は“敵性外国人”としてこの地に拘束されていました。

この収容所には、主に戦闘員ではなく、民間のドイツ人男性が集められていました。過酷な生活環境の中、体力の低下や精神的な疲弊を防ぐために、ピラティスは同胞の捕虜たちに体操やボクシング、自重エクササイズを指導していたとされています。これらの動きは、のちの「マットワーク」に通じる内容であり、彼のエクササイズ哲学の原型を見ることができます。

実際、1915年当時の収容所内で体操を行う様子は、knockaloe.im にも記録として残されており、彼が仲間の健康維持や心身の回復を目的に活動していたことがうかがえます。

一方で、「ピラティスがノッカロー収容所の病院部門で医療スタッフとしてリハビリを担当していた」とする説については注意が必要です。現在までに確認されている一次資料には、彼が医療従事者として登録されていた記録は存在していません。ノッカロー慈善信託の関係者も「そうした可能性を完全に否定はできないが、それを裏付ける確たる資料は見つかっていない」とコメントしています。

このように、ピラティスが行っていたのは「負傷兵への医療リハビリ」ではなく、むしろ「健康な被収容者に対するコンディショニング指導」であったと考えるのが、現在の研究においてもっとも妥当とされています。

4. 医療リハビリとコンディショニングの線引き

ジョセフ・ピラティスがノッカロー収容所で行っていた活動を「負傷兵のリハビリ」と表現することには、いくつかの課題があります。特に重要なのが、「医療的リハビリテーション」と「コンディショニング(健康維持・機能向上のための運動)」の違いを明確にすることです。

ピラティスが実際に指導していたのは、爆撃で手足を失った兵士や手術後の患者ではなく、主に健康な捕虜たち。彼らは自由を奪われた過酷な環境に置かれ、身体活動の機会が激減していました。運動不足からくる筋力低下や姿勢の崩れ、抑うつ傾向といった“収容所症候群”に近い状態を少しでも改善するため、ピラティスは体操や呼吸法、ボクシングなどを取り入れていたのです。

このような活動は、今日でいうところの「コンディショニング」にあたります。健康な人が健康を維持し、身体の機能を保ち、精神的にも前向きに日々を過ごすための運動指導。それは“治療”ではなく、“予防”や“活性”を目的としたものです。

これに対し、医療的リハビリとは、ケガや病気によって機能を失った人の可動域や筋力、神経系の回復を目的とし、医師や理学療法士の判断・管理のもとに行われる専門的なプロセスです。

では、なぜこの2つが混同されて語られるようになったのでしょうか?

おそらくその背景には、「ピラティス=体に効く」という事実に基づく効果の強調と、「戦争×療法」という組み合わせが生む物語としての説得力があったのでしょう。

しかし、歴史的な正確性を保つためには、あくまで以下のような整理が必要です。

| 項目 | コンディショニング(実際) | 医療リハビリ(神話) |

|---|---|---|

| 対象 | 主に健康な捕虜 | 負傷兵・病院患者 |

| 目的 | 体力・士気の維持、感染症予防 | 外傷や術後の機能回復 |

| 証拠 | 収容所新聞・体操クラブ記録などが存在 | 医療記録・病院勤務記録は未発見 |

ピラティスメソッドが、のちにリハビリ分野でも高く評価されるのは事実ですが、それは「収容所で始まった」というより、「アメリカで体系化され、実績が積み上がった」結果と見るべきでしょう。

この線引きを理解することで、ピラティスの歴史をより正確に捉えられると同時に、現代におけるその多用途性や応用力への理解も深まります。

5. 研究者が指摘する3つの疑問点

ピラティスメソッドの“神話的エピソード”としてしばしば語られるのが、「病院のベッドからスプリングを外してリフォーマーの原型を作った」「収容所で負傷兵をリハビリした」といった話です。

たしかに耳に残るストーリーではありますが、近年の研究者たちはこのような逸話について、いくつかの点で疑問を投げかけています。

① スプリング付きベッドは存在しなかった?

最も広く知られた逸話のひとつに、「ピラティスは収容所の病院用ベッドからスプリングを取り外し、それを使って初期の器具を発明した」という話があります。しかし、歴史的資料や関係者の調査によると、当時の捕虜用ベッドは木製のシンプルな構造で、金属製スプリングが使われていた形跡は確認されていません。

さらに、金属は戦時中の貴重な物資であり、捕虜用設備に贅沢な構造が与えられていたとは考えにくいとされています。したがって、「スプリングを再利用して器具を作った」という話は、創作や誇張の可能性が高いと見る向きが強まっています。

② 「負傷兵」ではなく「民間人」がほとんど

また、ピラティスが“負傷兵”を対象にリハビリ指導をしていたという説についても、実態とは異なる可能性があります。というのも、ノッカロー収容所に収容されていたのは、戦闘員ではなく、イギリスに滞在していたドイツ系民間人が中心だったからです。

捕虜たちの多くは、特別な治療を要するほどの負傷を負っていたわけではなく、健康な状態で生活を制限されていた人々でした。そのため、ピラティスの指導内容は、あくまで“健康の維持と心身の活性化”が目的だったと考えるのが自然です。

③ 医療スタッフとしての登録は確認されていない

もうひとつ重要な点は、ピラティスが収容所内の医療スタッフとして勤務していた記録が残っていないという事実です。ノッカローの病院部門には、当時の医療従事者名簿が一部保存されており、そこに Joseph Pilates の名は含まれていません。

また、同施設の記録を管理しているノッカロー慈善信託の関係者も、「彼が病院内で活動していた可能性は否定できないものの、それを裏づける一次資料は現段階では存在しない」としています。

この点からも、「正式なリハビリ担当者として負傷兵を治療していた」という解釈は、慎重に扱う必要があるといえるでしょう。

これらの疑問点は、ピラティスの起源にまつわる物語が、事実に基づいた部分と、後年に生まれた誤解や脚色とが混在していることを示しています。

史実に目を向けることは、ピラティスメソッドをより深く、正確に理解するための第一歩です。

6. 戦後アメリカで“リハビリ色”が強まった理由

ピラティスが「リハビリに効果的な運動法」として広く知られるようになった背景には、戦後アメリカにおける評価の変遷があります。実際、ジョセフ・ピラティス自身が最初から「リハビリテーション目的」でこのメソッドを確立したわけではなく、アメリカ移住後に“応用”される中で、自然と“治療的価値”が見出されていったというのが実態です。

ニューヨークでのスタジオとダンサーたちの出会い

1920年代、ジョセフ・ピラティスはドイツからアメリカ・ニューヨークへ移住し、マンハッタンの8番街に自身のスタジオを開設します。このスタジオは、バレエ学校の上階にあったことから、自然と多くのダンサーや振付家が彼のもとを訪れるようになります。

その中には、現代舞踊の巨匠マーサ・グラハムやジョージ・バランシンといった著名な人物も含まれており、彼らは怪我の予防や、故障後の回復トレーニングとしてピラティスのメソッドを積極的に取り入れていました。

ピラティスは彼らのために個別にプログラムを設計し、時には器具の構造そのものを改良するなど、柔軟に対応しました。この時期に彼が手がけたリフォーマーやキャデラックなどのマシン群は、身体に負担をかけすぎずに関節可動域や筋力を取り戻すことができる点で、回復期のダンサーにとって理想的なトレーニング手段となったのです。

理学療法分野での導入と臨床研究の進展

ピラティスの死後も、そのメソッドは弟子たちによって受け継がれ、1970年代以降は徐々に理学療法の分野へも広がっていきます。

特に1960年代後半以降、整形外科やリハビリテーション施設では、腰痛、術後の筋機能回復、脊柱側弯症、肩関節周囲炎などに対する補助的トレーニングとしてピラティスが応用されるようになりました。

近年では、以下のようなエビデンスも蓄積されています。

- ピラティスによる体幹安定化のトレーニングが腰痛患者の再発率を低下させる(複数のRCTによるメタ分析)

- 術後や脳卒中後の患者において、バランス能力や筋持久力の回復を促す効果がある

- 乳がん術後のリンパ浮腫予防や肩可動域の維持にも、マットベースのピラティスが有効である

これらはすべて、戦時中の捕虜収容所ではなく、**医療現場での応用と研究を通じて証明された“リハビリ効果”**です。言い換えれば、ピラティスが現代医療のなかで一定の信頼を得ているのは、彼の“当初の目的”が医学的だったからではなく、後の実践と臨床研究によって「有効である」と確認されたからなのです。

起源と応用は区別して考えるべき

こうした経緯からも明らかなように、ピラティスは結果的に「リハビリに有効な運動」として高く評価されるようになりましたが、それは“リハビリ目的で考案された”という意味とは異なります。

ジョセフ・ピラティス自身は「Contrology(コントロロジー)=身体と心をコントロールする学問」として、心身の統合的な健康を目的にした運動体系を追求していました。その哲学が、多くの分野に応用可能なほど包括的であったがゆえに、後年になって医療リハビリの現場にも適応された――それがより正確な歴史的解釈と言えるでしょう。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. リハビリ目的でピラティスを始めても大丈夫?

はい、近年の研究ではピラティスが慢性腰痛や術後の機能回復に有効であることが報告されています。特に体幹の安定性や姿勢改善、呼吸機能の向上において、理学療法と同様の恩恵をもたらすケースも多く見られます。

近年の研究で、ピラティスは術後や慢性腰痛の機能回復に有効と報告されています。術後直後や痛みが強い時期は、主治医の診断を受け、必要に応じて医療専門職と連携しながら始めると安全です。症状が安定している場合は、国際認定資格(例:NPCP)を持つ経験豊富なピラティス指導者のもとでも十分な効果が期待できます。体調に変化があれば、速やかに医療機関へご相談ください。

✔ 運動開始前のチェックポイント

| 状況 | 推奨されるスタート体制 |

|---|---|

| 術後1〜2か月以内/炎症・発熱・神経症状がある | 医師の許可のうえ開始 |

| 慢性腰痛で6か月以上経過し、症状が安定 | 経験あるピラティス指導者のもとで開始可能 |

| 再発予防・姿勢改善が主目的 | 医療機関の介入は必須ではないが、安全ガイドラインに沿った継続が重要 |

Q2. ベッドスプリングから器具を作ったのは本当?

「病院のベッドのスプリングを外して器具を作った」という逸話は広く知られていますが、歴史的な確証はありません。

当時の捕虜収容所のベッドにはスプリングが使われていなかったとする証言や資料もあり、研究者の間では**「後年のマーケティング・ストーリーである可能性が高い」**という見方が一般的です

Q3. 捕虜全員がスペイン風邪に罹らなかったというのは事実?

ピラティス本人が「私が訓練した仲間は誰ひとりインフルエンザにかからなかった」と述べたという逸話がありますが、科学的根拠は確認されていません。

マン島という地理的な隔離環境や、当時の検疫体制など、複合的な要因による可能性も指摘されています

Q4. 現在も軍隊で使われている?

はい。現代ではアメリカ軍や他国の特殊部隊を含む軍隊でも、ピラティスは体幹強化・柔軟性向上・メンタルコンディショニングの目的でトレーニングプログラムに導入されています。

ただし、それはピラティスの機能的効果に注目しての採用であり、「起源が軍隊だったから」という理由ではありません。

補足:指導者を選ぶ際のポイント

信頼できるピラティス指導者を選ぶ際には、以下の要素を参考にすると良いでしょう:

- 国際認定資格(NPCPなど)

- 指導実績(年間指導本数、過去の指導経験年数、医療機関や研究期間との協働経験)

- 安全管理マニュアル・赤旗所見(例:痛みの悪化、しびれ、発熱など)の明示

8. まとめ──健康維持から始まり、リハビリに応用された

ジョセフ・ピラティスが第一次世界大戦中に行っていたのは、捕虜たちの健康を維持し、心身の衰えを防ぐための体操指導でした。「負傷兵リハビリのために考案された」という説は、史実として裏づけるものがなく、あくまで後年に付け加えられた解釈に過ぎません。

とはいえ、戦後のアメリカで臨床現場に応用され、現代では医療リハビリ分野でも高く評価されているのは確かです。「リハビリに有効」ではあるが「リハビリ発祥」ではない――この線引きを理解することが、ピラティスをより正しく深く学ぶための第一歩となるでしょう。

9. 参考文献・一次資料一覧

- Knockaloe Charitable Trust「Joseph Pilates」エントリー

knockaloe.im - National Geographic “The exercise phenomenon born in a prisoner-of-war camp” (2021)

National Geographic - Elaine Ewing “The History of Pilates” Rhinebeck Pilates (2020)

- Pilatay Blog “The Greatest Myths in Pilates History, Debunked” (Interview with Elaine Ewing, 2020)

Pilatay - U.S. Army Article “Pilates – World War I therapy becomes popular pastime” (2010)

U.S.Army - National Geographic “What Pilates does to your body—and your mind” (2025)

National Geographic

関連記事

ジョセフ・ヒューベルタス・ピラティス

※名前の由来などについての解説記事です

「クララ ピラティス」のピラティス界への貢献

※妻であるクララ ピラティスのピラティス界における貢献についての記事です

この記事の監修者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

東京大学大学院・身体科学研究室修了。身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文光堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。