「肩こりがつらくて、肩を揉んでも、整体に行ってもすぐ戻ってしまう……」そんな経験はありませんか? 実は、肩こりの根本的な原因は「肩」そのものではなく、肩甲骨まわりの筋肉 にあることが少なくありません。

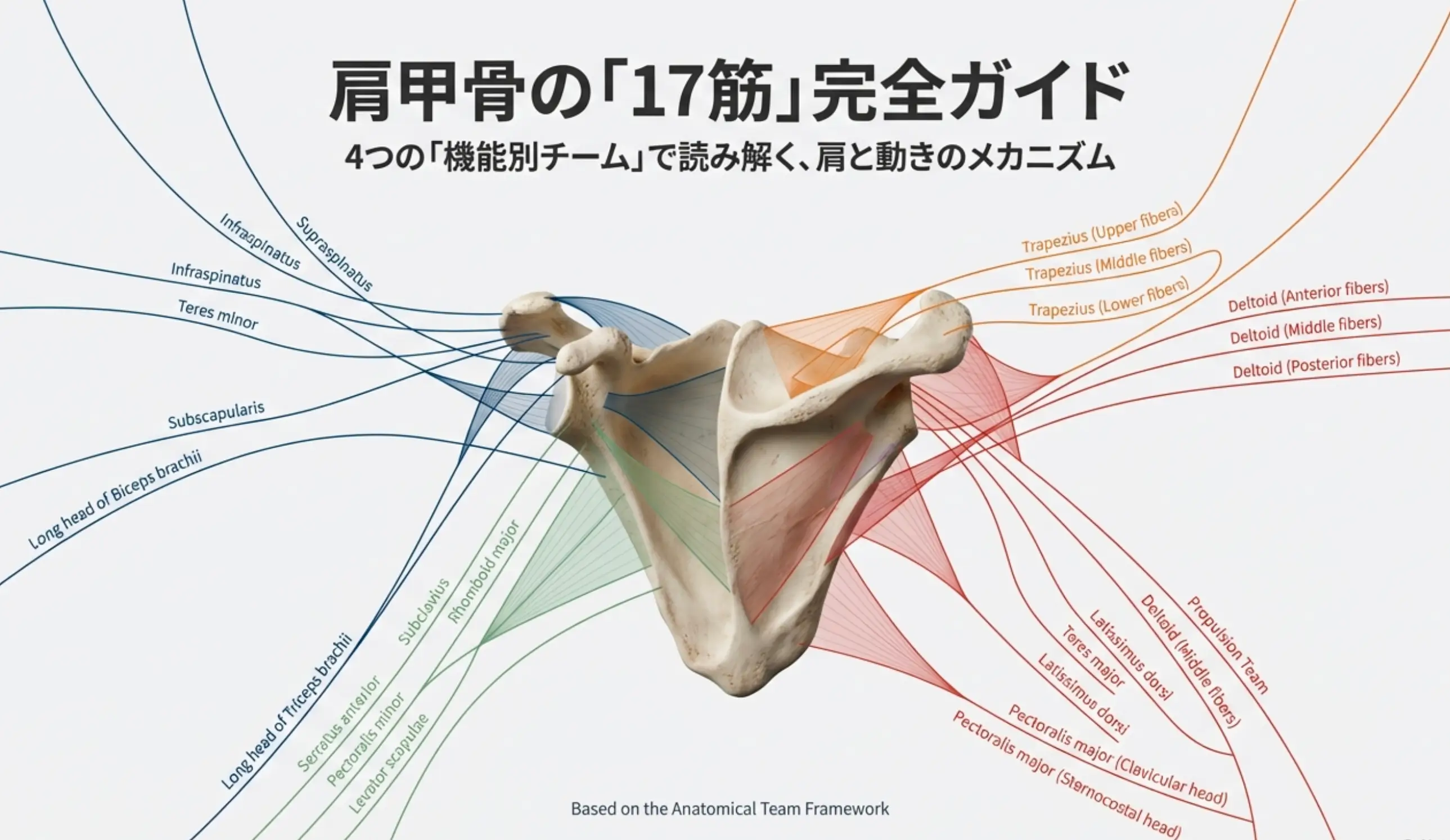

肩甲骨は背中の上部にある逆三角形の平らな骨です。ここには 17種類もの筋肉 がびっしりと付着していて、腕・背中・首・胸を結ぶ「筋肉のハブ(中継地点)」の役割を果たしています。

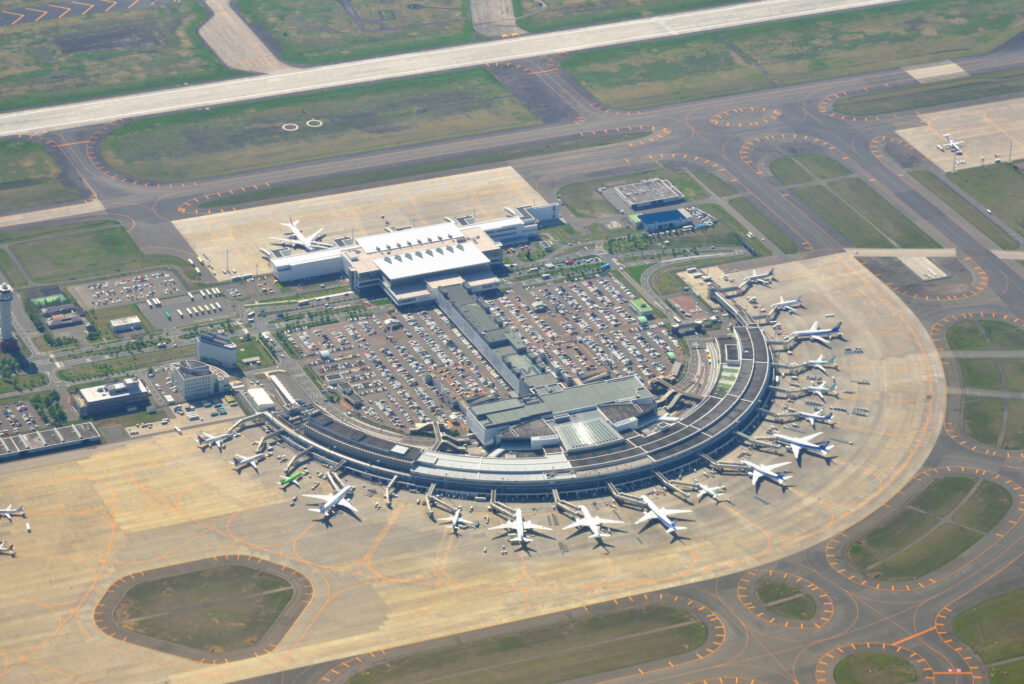

空港のターミナルが何本もの滑走路で飛行機を誘導するように、肩甲骨も17本の筋肉を使って腕や背中、首へ「動き」と「安定」を届けているのです。

目次

肩甲骨まわりの筋肉が硬くなると何が起こる?

デスクワークやスマホ操作で長時間同じ姿勢を続けると、肩甲骨まわりの筋肉は次第にこわばっていきます。すると……

- 肩甲骨の動きが悪くなる → 肩関節に過剰な負担がかかる

- 血行不良が起こる → 老廃物がたまり、肩こり・首こりが慢性化

- 猫背・巻き肩になる → 見た目の印象が悪くなり、呼吸も浅くなる

- 頭痛・眼精疲労にもつながる → 僧帽筋や肩甲挙筋の緊張が原因に

つまり、肩こりを根本から改善するには、肩甲骨まわりの17筋のバランスを整えることが不可欠 なんです。

肩こり改善にピラティスは最適!

肩甲骨に付着する17種類の筋肉 ── 一覧表で覚えよう

肩甲骨にはどんな筋肉が付いているのか、まずは一覧で確認してみましょう。

| # | 筋肉名 | 読み方 | おもな役割 | 肩こりとの関係 |

|---|---|---|---|---|

| 🔵 “安定”チーム(ローテーターカフ+烏口腕筋) | ||||

| 1 | 棘上筋 | きょくじょうきん | 腕を横に上げる最初の一押し | 腱板損傷の原因に |

| 2 | 棘下筋 | きょくかきん | 腕を外にねじる(外旋) | 巻き肩で硬くなりやすい |

| 3 | 小円筋 | しょうえんきん | 棘下筋の相棒。外旋を補助 | 巻き肩で硬くなりやすい |

| 4 | 肩甲下筋 | けんこうかきん | 腕を内にねじる(内旋) | デスクワークで短縮しやすい |

| 5 | 烏口腕筋 | うこうわんきん | 腕の屈曲・内転を補助 | 猫背で負担がかかる |

| 🟠 “胸郭”チーム(前鋸筋・小胸筋・肩甲舌骨筋) | ||||

| 6 | 前鋸筋 | ぜんきょきん | 肩甲骨を外に開く・上方回旋 | ⚠ 弱化が肩こりの主因に |

| 7 | 小胸筋 | しょうきょうきん | 肩甲骨を前下方へ引き下げる | 巻き肩をつくる原因筋 |

| 8 | 肩甲舌骨筋 | けんこうぜっこつきん | 嚥下や発声をサポート | 首こりに関連 |

| 🟢 “コントロール”チーム(僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋) | ||||

| 9 | 僧帽筋(上部) | そうぼうきん・じょうぶ | 肩をすくめる(挙上) | ⚠ 肩こりの代表的な原因筋 |

| 10 | 僧帽筋(中部) | そうぼうきん・ちゅうぶ | 肩甲骨を背骨側へ寄せる | 弱化すると猫背に |

| 11 | 僧帽筋(下部) | そうぼうきん・かぶ | 肩甲骨を下げる&上方回旋 | 弱化すると肩がすくむ |

| 12 | 小菱形筋 | しょうりょうけいきん | 肩甲骨を内側に寄せる | 猫背で伸ばされ硬くなる |

| 13 | 大菱形筋 | だいりょうけいきん | 小菱形筋の下の相棒 | 猫背で伸ばされ硬くなる |

| 14 | 肩甲挙筋 | けんこうきょきん | 首すじから肩甲骨を引き上げる | ⚠ 首こり・頭痛の原因に |

| 🟣 “推進”チーム(広背筋・大円筋・三角筋ほか) | ||||

| 15 | 広背筋 | こうはいきん | 「引く」動作のエース | 硬くなると腕が上がりにくく |

| 16 | 大円筋 | だいえんきん | 広背筋を強力にアシスト | 硬くなると腕が上がりにくく |

| 17 | 三角筋 | さんかくきん | 肩の丸みをつくるアウター筋 | 肩こりで常に緊張しがち |

覚え方のヒント

- 回旋4兄弟(ローテーターカフ):棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋 → 腕の「ねじり」を守るインナーマッスル

- 寄せる双子:小菱形筋・大菱形筋 → 背中で「ハの字」をつくるように肩甲骨を引き寄せる

- 押さえ役:前鋸筋 + 僧帽筋下部 → 翼状肩甲※を防ぎ、呼吸もサポート

※翼状肩甲(よくじょうけんこう) とは、前鋸筋の弱化などにより肩甲骨が肋骨から浮き上がって”天使の羽”のように飛び出してしまう状態のこと。肩こりや肩の不安定性の原因にもなります。

4つの機能グループで理解する肩甲骨の筋肉

17本もの筋肉を一度に覚えるのは大変ですよね。そこで、役割ごとに4つのチーム に分けると、それぞれの筋肉の働きがグッとイメージしやすくなります。

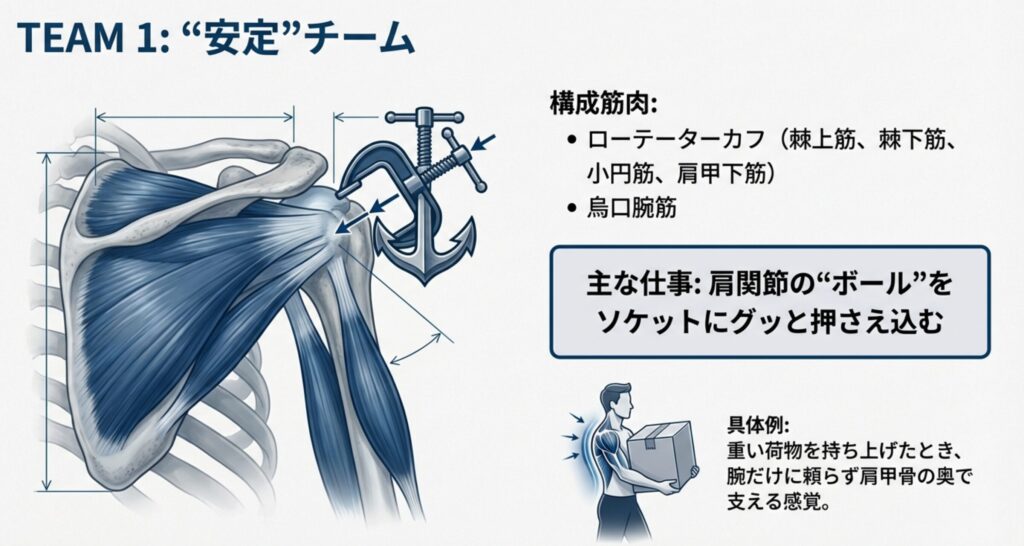

| 🔵 “安定”チーム(ローテーターカフ+烏口腕筋) | |

| メンバー | 棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋・烏口腕筋 |

| おもな仕事 | 肩関節の”ボール”をソケットにグッと押さえ込む |

| 具体例 | 重い荷物を持ち上げるとき、腕だけに頼らず肩甲骨で支える感覚 |

| 肩こりとの関係 | ここが弱ると他の筋肉が代償して働くため、肩全体がガチガチに |

肩関節は体の中でもっとも自由に動く関節ですが、そのぶん外れやすい構造をしています。安定チームは、ボールがソケットから飛び出さないよう 24時間ガードしている”ボディガード” のような存在。このチームが疲弊すると、僧帽筋や肩甲挙筋が過剰に頑張ることになり、肩こりの慢性化につながります。

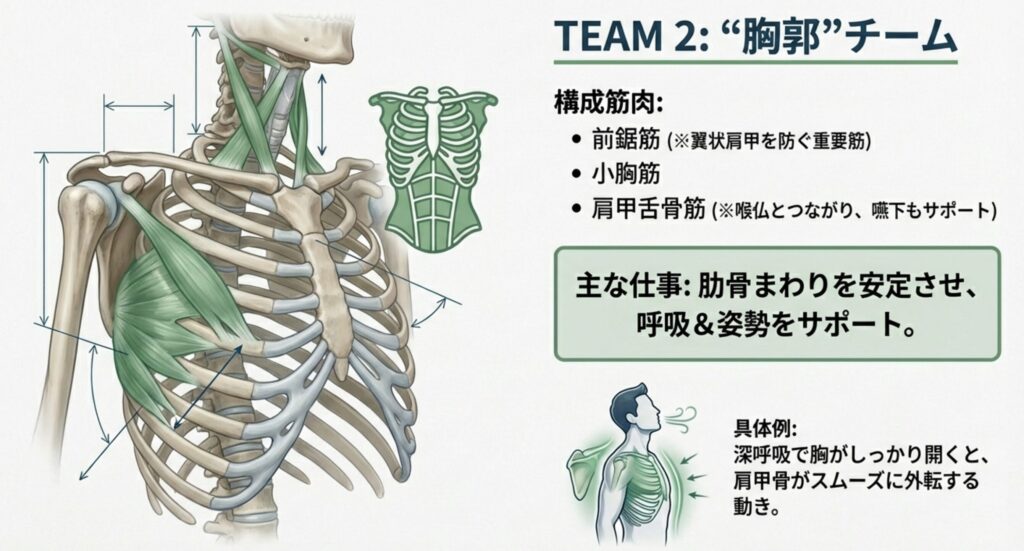

| 🟠 “胸郭”チーム(前鋸筋・小胸筋・肩甲舌骨筋) | |

| メンバー | 前鋸筋・小胸筋・肩甲舌骨筋 |

| おもな仕事 | 肋骨まわりを安定させ、呼吸&姿勢をサポート |

| 具体例 | 深呼吸で胸がしっかり開くと、肩甲骨がスムーズに外転 |

| 肩こりとの関係 | 前鋸筋が弱ると猫背・巻き肩 → 肩こりの負のスパイラルに |

特に 前鋸筋 は「肩こり改善の最重要筋」ともいえる存在。前鋸筋が正しく働くと、肩甲骨は肋骨にぴったり沿った正しい位置に収まり、肩まわりの筋肉にかかる余計な負担が大幅に減ります。

逆に、小胸筋 が硬く縮むと肩甲骨を前下方に引っ張り、巻き肩の原因に。呼吸と肩甲骨の動きは意外なほど密接なので、胸郭チームのケアは肩こり改善に直結します。

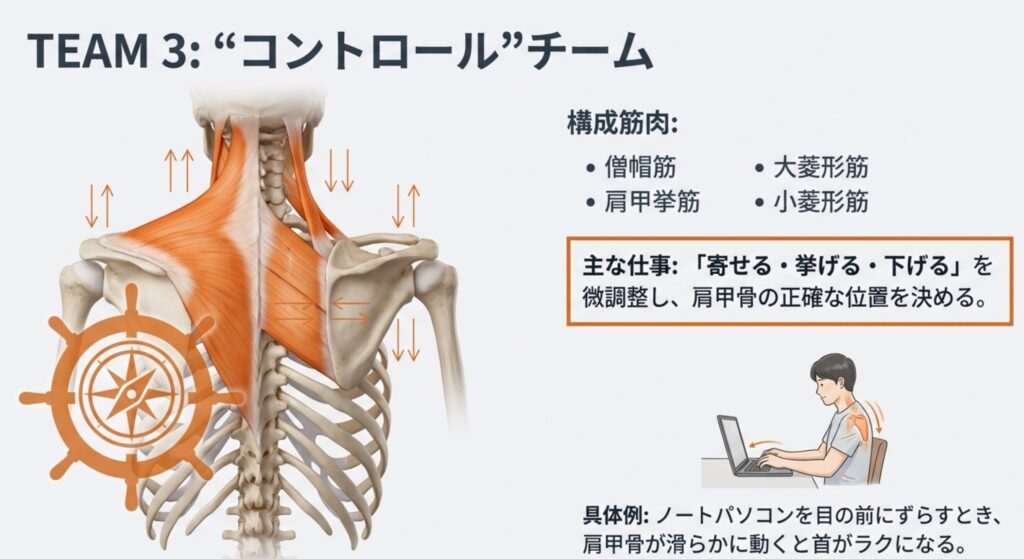

| 🟢 “コントロール”チーム(僧帽筋・菱形筋・肩甲挙筋) | |

| メンバー | 僧帽筋(上部・中部・下部)・小菱形筋・大菱形筋・肩甲挙筋 |

| おもな仕事 | 「寄せる・挙げる・下げる」を微調整 |

| 具体例 | パソコン作業で腕を前に出すとき、肩甲骨が滑らかに動くと首がラク |

| 肩こりとの関係 | 僧帽筋上部と肩甲挙筋の過緊張が「肩こり」の正体そのもの |

肩こりで直接つらさを感じる場所 は、まさにこのコントロールチームの管轄。特に僧帽筋上部と肩甲挙筋は、デスクワークで「肩がすくんだ姿勢」を長時間とると慢性的に緊張し、首こり・頭痛の原因にもなります。

ただし大事なのは、コントロールチームが過緊張しているのは 結果であって原因ではない ということ。安定チームや胸郭チームが弱くなった分を、コントロールチームが肩代わりして頑張っているケースが非常に多いのです。

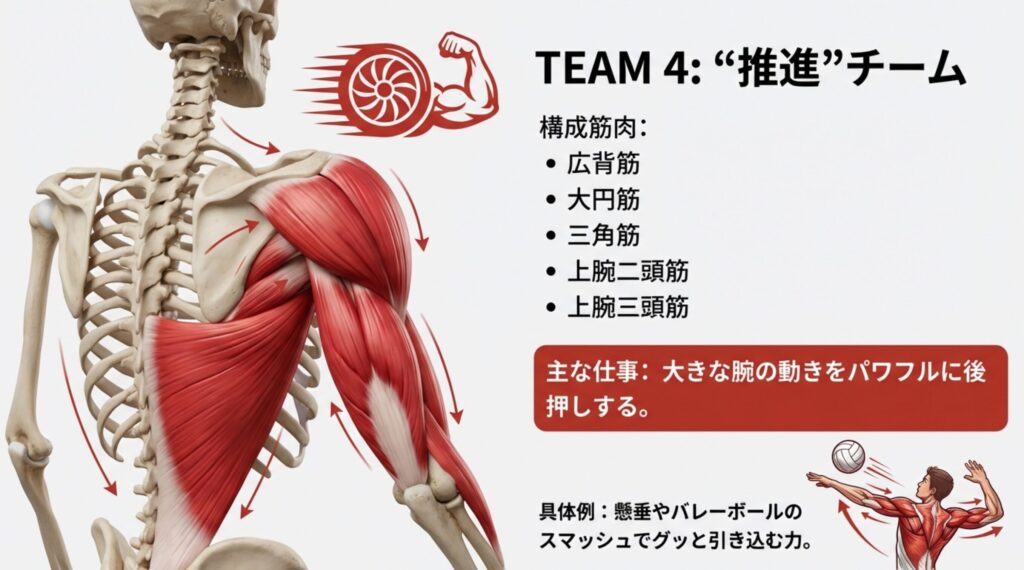

| 🟣 “推進”チーム(広背筋・大円筋・三角筋・上腕二頭筋・上腕三頭筋) | |

| メンバー | 広背筋・大円筋・三角筋・上腕二頭筋・上腕三頭筋 |

| おもな仕事 | 大きな腕の動きをパワフルに後押し |

| 具体例 | 懸垂やバレーボールのスマッシュでグッと引き込む力 |

| 肩こりとの関係 | 広背筋・大円筋が硬くなると腕が上がりにくくなり、肩に無理がかかる |

スポーツや筋トレで鍛えやすいアウターマッスルが中心のチーム。推進チームだけを強化するとインナーマッスルとのバランスが崩れ、肩こりやケガのリスクが高まります。

肩こり改善に必要なのは「チーム間のバランス」

ここが重要なポイントです。

一般的な筋トレは “コントロール”チーム・”推進”チーム の大きな筋肉を強化・筋肥大させることが得意。一方、ピラティスは “安定”チーム・”胸郭”チーム のインナーマッスルとのバランスを整えることに大きく貢献できます。

肩こりの根本改善には、4つのチームのバランスを整えること が欠かせません。そのために効果的なのが、次にご紹介するピラティスエクササイズです。

肩こり改善!自宅でできるピラティス「神3エクササイズ」

肩甲骨まわりの17筋をバランスよく活性化し、肩こりの改善につなげる3つのエクササイズをご紹介します。

用意するもの:ハンガー(または軽い棒・タオル)

場所:椅子に座ったまま行えます。デスクワークの合間にもOK!

回数の目安:各エクササイズ 5回 × 3セット

① リブケージアームズ— 上体は垂直

ターゲット:前鋸筋・僧帽筋下部(肩甲骨の上方回旋を改善)

- 椅子に浅く腰掛けて背すじを伸ばし、ハンガーを持って大きく”前へ倣え”をする。

- 準備ができたら、ゆっくりと両腕を頭の方へ上げていく。

- 腰が反らず、体幹が安定できるギリギリのところ まで上げたら、呼吸を整えながら腕を下ろす。

- この動きを繰り返す。

ポイント:腰を反らせないこと。「これ以上は体幹がブレる」というラインで止めるのがコツです。前鋸筋が働く感覚がわかると、肩甲骨が自然と肋骨に沿って上方回旋するのを実感できます。

② ロングバックストレッチ— 上体をやや前傾

ターゲット:菱形筋・僧帽筋中部(肩甲骨の内転コントロール)

- 同じ座り姿勢から、体幹のまっすぐをキープしたまま 上体をやや前に傾ける。ハンガーを後ろに持ち、肘を伸ばす。

- 肩の高さをキープしたまま、背中を滑らせるように肘を曲げる。

- 肩と肘の高さをキープしたまま、肘を伸ばしていく。

- 肘を伸ばしたまま、スタートポジションに戻る。

- この動きを繰り返す。

ポイント:肩がすくまないように注意。肩甲骨を「背中の中央に寄せる」意識で行うと、猫背の改善に効果的です。

③ シェイブ・ザ・ヘッド— 上体をやや前傾

ターゲット:ローテーターカフ・三角筋(肩甲骨の安定性と可動域の向上)

- 同じ座り姿勢で上体を前に傾けたまま、ハンガーを 頭の後ろへセット。肘はやや開く。

- スタートポジションが取れたら、ハンガーを頭上へ押し上げて肘を伸ばす(体幹の前傾は維持)。

- 肘は伸ばし切らなくてもOK。上げられるところまで上げたら、肘を曲げて元の位置に戻す。

- この動きを繰り返す。

ポイント:体幹の前傾をキープしたまま行うのが大切。腰が反ったり上体が起き上がったりすると、肩甲骨まわりの筋肉ではなく腰で動きを作ってしまいます。

3つのエクササイズを続けると……

3種目を継続していくと、徐々に腕が上がりやすくなる のを実感できるはずです。これは肩甲骨まわりの筋肉のバランスが整ってきた証拠。

- ①で 胸郭チーム(前鋸筋)を目覚めさせ

- ②で コントロールチーム(菱形筋・僧帽筋中部)を正しく使い

- ③で 安定チーム(ローテーターカフ)と 推進チーム(三角筋)の協調を高める

この順番で行うことで、4チームすべてにアプローチできます。焦らず、心地よい範囲で続けてみてくださいね。

肩甲骨の状態がわかるセルフチェック

エクササイズを始める前に、今の肩甲骨の状態をチェックしてみましょう。

やり方

- 壁に背中をつけて立つ

- ゆっくり両手を上げていく(壁に沿わせるように)

判定

- 肘が耳の後ろまで来ればOK → 肩甲骨まわりの柔軟性は良好です

- 肘が耳の横あたりで止まる → やや硬くなっています。神3エクササイズで改善しましょう

- 肘が耳より前で止まる → 前鋸筋や僧帽筋下部が”お休みモード”のサイン。まずは①リブケージアームズから始めてみてください

エクササイズを2〜3週間続けた後にもう一度チェックすると、変化を実感しやすいですよ。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「18筋」という説も見かけるのはなぜ?

解剖学の教科書によっては、広頸筋 や 上腕二頭筋・上腕三頭筋 なども数に含め、18種類以上になるケースがあります。ただし、ほとんどの専門書では 「17筋」を標準 として紹介しています。本記事でも17筋を基本としつつ、機能グループの解説で上腕二頭筋・上腕三頭筋にも触れています。

Q2. 肩甲骨を”寄せる”運動って毎日やっていい?

「寄せるだけ」だと 菱形筋 ばかりが働いてバランスを崩すことがあります。まずは 前鋸筋 で外転・上方回旋の動きをつくってから寄せると、安全かつ効果的です。神3エクササイズの①→②の順番がまさにこの流れになっています。

Q3. 肩こりがひどいときは、ストレッチとピラティスどちらがいい?

どちらも効果的ですが、役割が異なります。ストレッチ は硬くなった筋肉をほぐして一時的にラクにする対症療法。ピラティス は弱くなった筋肉(特に前鋸筋やローテーターカフ)を活性化して、肩甲骨のバランスを根本から整える方法です。理想は 両方を組み合わせること 。まずはストレッチで緊張を和らげてから、神3エクササイズでバランスを整えると効果が高まります。

Q4. デスクワーク中にできる簡単なケアはある?

1時間に1回、①リブケージアームズを5回だけ やるのがおすすめです。椅子に座ったまま30秒ほどでできますし、前鋸筋が活性化されて肩甲骨の位置がリセットされます。これだけで肩まわりの血流が改善し、肩こりの蓄積を防げます。

Q5. 猫背・巻き肩も肩甲骨の筋肉が原因?

はい、大きく関係しています。猫背は 僧帽筋中部・菱形筋の弱化 と 小胸筋の短縮 が組み合わさって起こることが多く、巻き肩は 前鋸筋の弱化 と 小胸筋・肩甲下筋の短縮 が原因になりやすいです。どちらも肩甲骨まわりの17筋のバランスを整えることで改善が期待できます。

まとめ ── 肩こりを根本から改善するために

肩甲骨は17本の筋肉が集まる “カラダの交差点” 。肩こりの根本原因は、この17筋のバランスの崩れにあります。

- 「安定」「胸郭」「コントロール」「推進」の4チーム がバランスよく働くことが大切

- 肩こりの直接の原因(僧帽筋上部・肩甲挙筋の過緊張)だけでなく、根本原因(前鋸筋・ローテーターカフの弱化) にアプローチしよう

- 「神3エクササイズ」を1日1セットから 始めるだけで、肩甲骨まわりの変化を実感できる

- ストレッチで硬さをほぐし、ピラティスでバランスを整える「二刀流」が最強

肩こりに悩むすべての方へ。まずはセルフチェックから試して、肩甲骨まわりの変化をぜひ実感してみてくださいね!

関連記事

【マジックサークル】「シェイブザヘッド」のポイント解説

※シェイブ・ザ・ヘッドの解説記事となっております

参考文献

書籍

- Standring S. (Ed.). Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (42nd ed.). Elsevier, 2021.

- Moore K.L., Dalley A.F., Agur A.M.R. Clinically Oriented Anatomy (9th ed.). Wolters Kluwer, 2023.

- Netter F.H. Atlas of Human Anatomy (8th ed.). Elsevier, 2022.

- Kendall F.P. Muscles: Testing and Function with Posture and Pain (6th ed.). Wolters Kluwer, 2020.

専門サイト

- Miranda M. “Name the 17 muscles that attach to the scapula.” ClinicalAnatomy.com. 2022.

- Kenhub. “Scapula: Anatomy and clinical notes.” Kenhub.com.

- Verywell Health. “The Anatomy of the Scapula.” 2019.

- Su K.H. et al. “The biomechanics of the rotator cuff in health and disease.” EFORT Open Reviews 6(5): 219–233, 2021.

- Martins J. et al. “Scapular dyskinesia, the forgotten culprit of shoulder pain.” World Journal of Orthopaedics 11(6): 304–318, 2020.

- Kibler W.B., McMullen J. “Current concepts in the scientific and clinical rationale for rehabilitation of scapular dyskinesis.” J Orthop Sports Phys Ther 39(2): 105–117, 2009.

- O’Sullivan K. et al. “Muscle activity of upper and lower trapezius and serratus anterior during scapular plane elevation.” J Shoulder Elbow Surg 29(2): 311–318, 2020.

- Physiopedia. “Serratus Anterior.”

- Physiopedia. “Dynamic Stabilisers of the Shoulder Complex.”

- American Academy of Physical Medicine & Rehabilitation. “Shoulder Instability, Dysfunction and Scapular Dyskinesis.” NOW.AAPMR.org. 2024.

この記事の監修者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

東京大学大学院・身体科学研究室修了。身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文光堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。