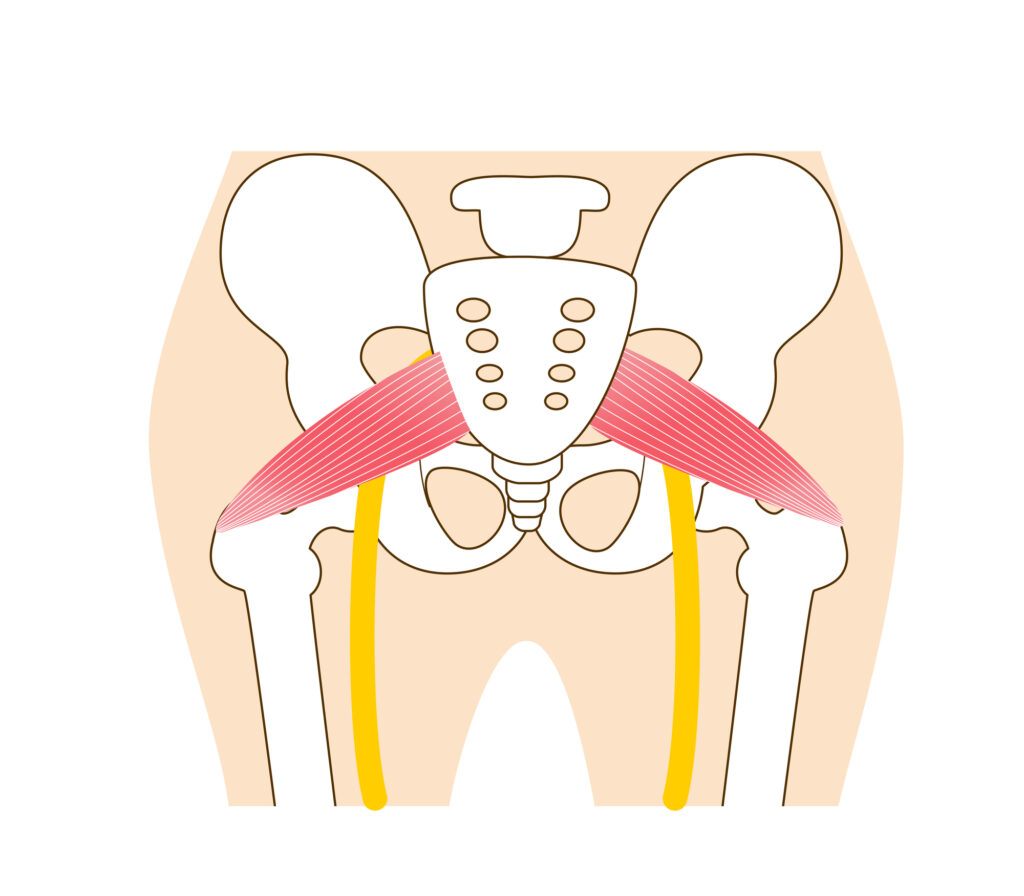

坐骨神経痛や腰痛の原因として注目されるのが「梨状筋」という筋肉。この筋肉は、硬くなると下半身まで伸びている坐骨神経を圧迫し、しびれや痛みを引き起こすリスクがある筋肉として知られています。

目次

梨状筋とは?

梨状筋(りじょうきん)はお尻の奥に位置するインナーマッスル(深層部にある小さな筋肉)で、股関節の安定や外旋(外にひねる動き)に関与します。

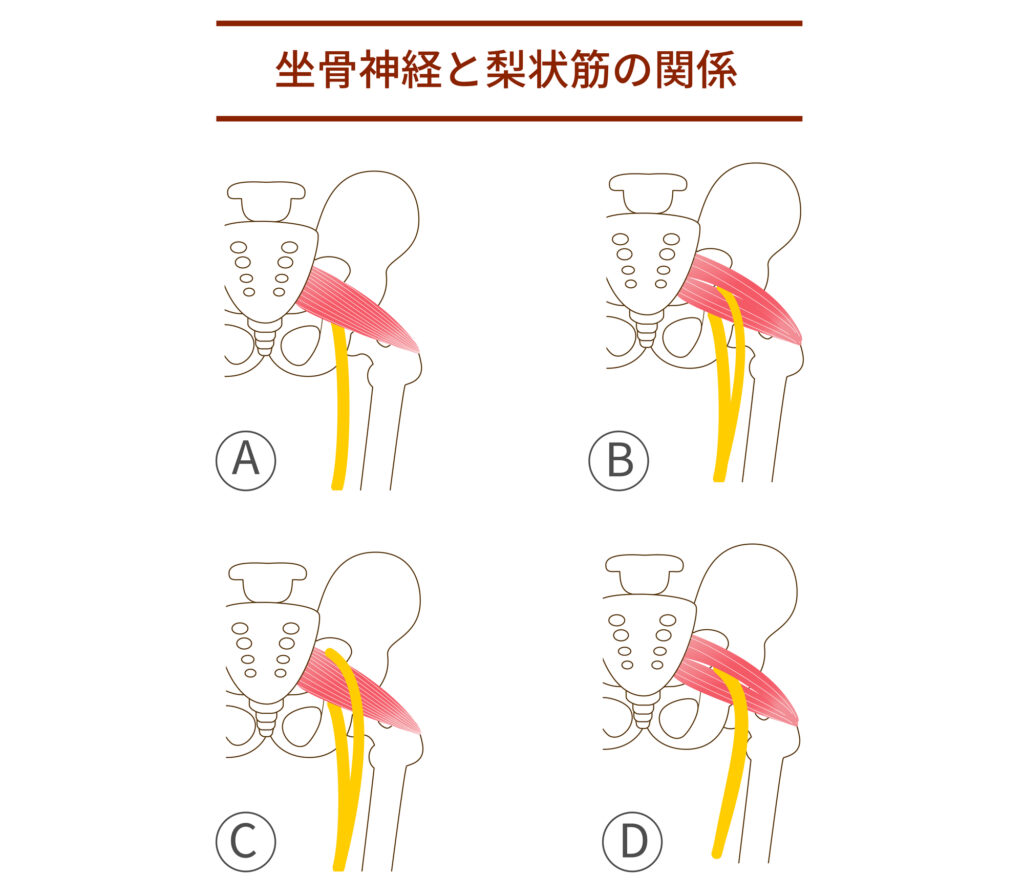

坐骨神経と密接に位置するため、この筋肉が硬くなると「梨状筋症候群」と呼ばれる坐骨神経痛様のしびれや痛みを引き起こすことがあります。

名前の由来

なぜ、お尻の外側に位置する筋肉を「梨状筋」と呼ぶのか?

梨状筋はラテン語で「piriformis」と呼ばれますが、この語源は「梨(pear)」に由来します。筋肉の形が西洋梨に似ていることから、この名前がつきました。

日本語の「状」は「〜のような」という意味が含まれているので、「梨状筋」(りじょうきん)と呼びます。

なぜ梨状筋は硬くなりやすいのか?

冒頭で述べたように梨状筋は現代人にとって硬くなりやすい筋肉ですが、主な理由を下記に3つ示します。

長時間の座位でお尻が圧迫される

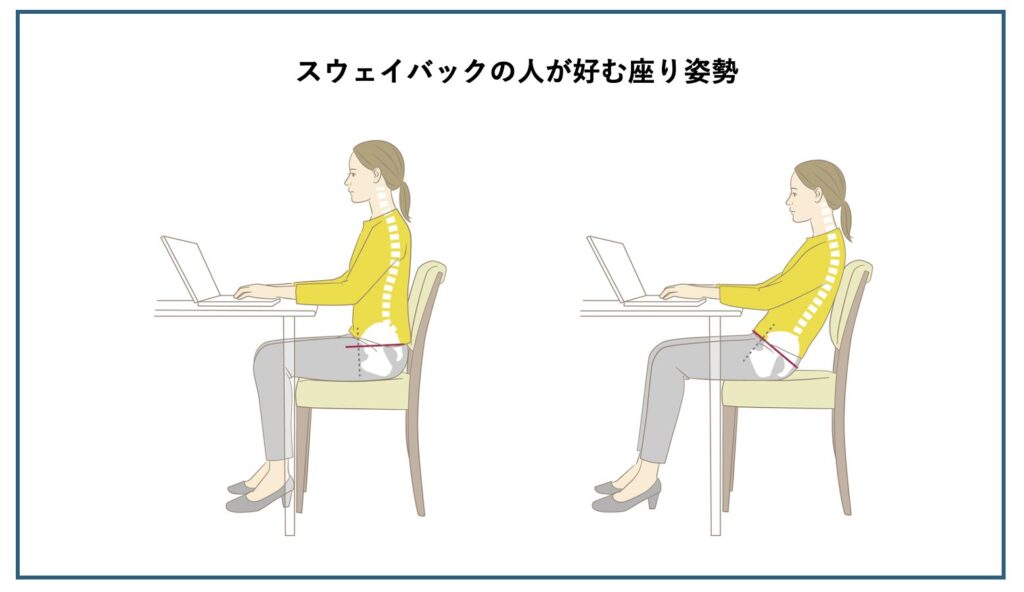

デスクワークや車の運転などで長時間座っていると、骨盤は後傾しやすくなります。

特に現代人に多い「スウェイバック姿勢」では、座位の時間が長くなるほど骨盤の後傾が続きやすいのが特徴です。

その結果、お尻の奥にある梨状筋が圧迫され、硬さやこりの原因となります。

股関節の使いすぎや左右差による緊張

ランニングや階段の上り下りといった動作では、梨状筋が繰り返し使われます。

また、片足に体重をかけるクセなどで左右差があると、アンバランスに緊張しやすくなります。

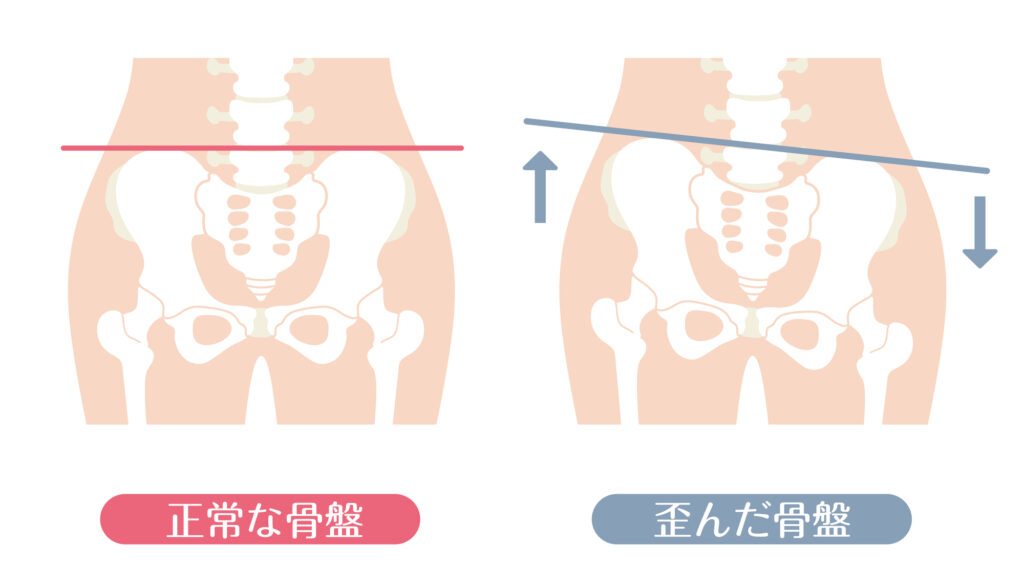

姿勢不良による骨盤のゆがみ

猫背や反り腰などで骨盤の角度が崩れると、股関節まわりの筋肉バランスが乱れます。

その代償として梨状筋が余分に働き、硬くなってしまうのです。

梨状筋をストレッチするメリットとは?

梨状筋をほぐすことで、腰やお尻の負担がやわらぎ、日常生活の快適さにつながります。特に腰痛や坐骨神経痛に悩む方にとっては大きなメリットがあります。

腰痛や坐骨神経痛の予防

梨状筋は坐骨神経と近い位置にあるため、硬くなると神経を圧迫して、下半身に痛みやしびれを引き起こすことがあります。

もし梨状筋が坐骨神経痛の原因と強く疑われる場合には、「梨状筋症候群」と呼ばれる診断名がつくことがあります。診断は自己判断せず、医師に相談してください。(その他、坐骨神経痛の原因としては、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、梨状筋症候群、変形性腰椎症、そして腫瘍や外傷による神経圧迫などが挙げられます)

一方で、診断名がつかなくても、現代人の多くは「梨状筋症候群予備軍」ともいえ、ストレッチで柔軟性を保つことで、坐骨神経痛や腰痛のリスクを減らすことができます。

お尻のこりがやわらぐ

デスクワークや長時間の座位で梨状筋はこり固まりやすくなります。

ストレッチを行うと筋肉がゆるみ、お尻全体がふわっと軽くなる感覚を得られます。

血流改善で下半身も軽くなる

梨状筋がほぐれると周囲の血流も改善され、冷えやむくみ対策にも役立ちます。

お尻から太ももにかけての循環が良くなり、下半身がスッキリと軽やかになります。

梨状筋ストレッチの代表「4の字ストレッチ」

梨状筋を伸ばす代表的な方法が「4の字ストレッチ」です。

基本のやり方

- 仰向けに寝て、片方の足首を反対の太ももにのせ、数字の「4」を描くような形をつくります。

- 両手で太ももを抱え、胸の方へ引き寄せましょう。

- お尻の奥(梨状筋周囲)に伸び感があればOK。

足関節の使い分けでストレッチ効果を変える

① 足関節「底屈」リラックスバージョン

足首を自然に脱力させ、つま先が伸びた状態(底屈)で行うと、比較的ゆるやかに梨状筋を伸ばせます。初めての方や柔軟性が低い方におすすめ。

② 足関節「背屈」強めバージョン

足首を90度に立て、かかとを押し出すように背屈させると、梨状筋への伸びが強まります。しっかりストレッチしたいときに有効。

③ 下半身を「ツイスト」する応用バージョン

4の字ストレッチの姿勢をつくったら、膝を引き寄せるのではなく、そのまま下半身をツイストしてみましょう。

体幹を安定させたまま脚を傾けることで、梨状筋だけでなく中殿筋や大臀筋の一部まで心地よく伸ばすことができます。膝を遠くの位置にキープすることがポイントです。

通常の静止ストレッチに動きを加えることで、股関節まわり全体の柔軟性やリラックス効果が高まります。

実践のポイントと回数・秒数の目安

- 呼吸:吐きながらじわっと深める。

- 時間:左右それぞれ15〜30秒キープ。

- セット数:1〜3セットを目安に、日常的に取り入れる。

- タイミング:入浴後や就寝前など、筋肉が温まっているときが効果的。

まとめ

梨状筋は「長時間座る」「姿勢不良」「股関節の使いすぎ」といった日常習慣で硬くなりやすい筋肉です。梨のような形をした小さな筋肉ですが、硬直すると坐骨神経を圧迫し、腰や脚の不調につながります。

4の字ストレッチは足首の角度を工夫するだけで強度を調整できる万能ストレッチ。毎日2、3分を習慣にすれば、股関節の動きが軽やかになり、腰やお尻の負担軽減に大きく役立ちます。

なお、ピラティスチェアを使用した4の字ストレッチは、下記のYouTube動画の冒頭2種目でご紹介しております。

「ITBストレッチ」という名称になっていますが、実際には梨状筋や股関節の外旋筋のストレッチ要素が強いエクササイズです。

パーソナルのピラティスで実施する場合は、インストラクターが「骨盤が動いていないかどうか」「股関節をしっかりとうごかしているかどうか」などをチェックしながら実施しますので、より効果が高くなります。

アスリートを中心に月間180本のセッションをする大阪DTSピラティスの小田島政樹トレーナーも、先日のセミナーにおいて、ほぼ毎回こちらのエクササイズを指導するとお話されていました。

スタジオで高く効果を出し、家(ホーム)で効果を維持する。

身体は一生付き合っていく大切なパートナー。

そのパートナーを支える手段として、ピラティスをお届けできれば幸いです。

また、上記のように丁寧で細やかなピラティスのレッスン力を身に付けたい方に向けて、スタッフ採用も行っております。

👉スタッフ採用のページはこちら

編集後記(2026年1月追記)

本記事につきまして多くの方にお読みいただき、まことにありがとうございます。なお、上記の内容は「今までの一般的に広まっている内容」を元にした記事でしたが、より厳密に解剖学を紐解くと、上記の内容は半分正しく、半分間違っていると言える内容と言えます。

執筆者の田沢が2025年秋に名古屋での外部セミナーでお伝えした内容の一部を記事化しましたので、ご興味ある方は、ぜひ下記の内容の記事をお読みください。

関連記事

「4の字ストレッチ」や「ピジョンストレッチ」で伸びているのは本当に梨状筋?

この記事の執筆者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

NPCT(米国国家認定ピラティス指導者)東京大学大学院・身体科学研究室修了。

身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文英堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。