「ピラティスは第一次世界大戦で傷ついた兵士のために、リハビリ目的で作られた運動法です。」

──こんな説明をネットで見かけたことはありませんか?

実は、この言い方は少し誤解を含んでいるのです。

目次

1. ピラティスの原点は「自己鍛錬」から始まった

ピラティスの歴史をやさしく学びたい方におすすめなのが、海外で制作されたYouTubeでのアニメーション動画です。

もう10年以上前の作品ですが、映像とナレーションで流れがとても分かりやすく、今ではAI翻訳が自動的に搭載されており日本語でも自然に理解できます。

初心者の方にもピラティスの世界観を楽しく学べる、名作動画です。

上記の動画をご覧いただいてもわかるように、ピラティス・メソッドは、単なるリハビリ法として生まれたわけではありません。

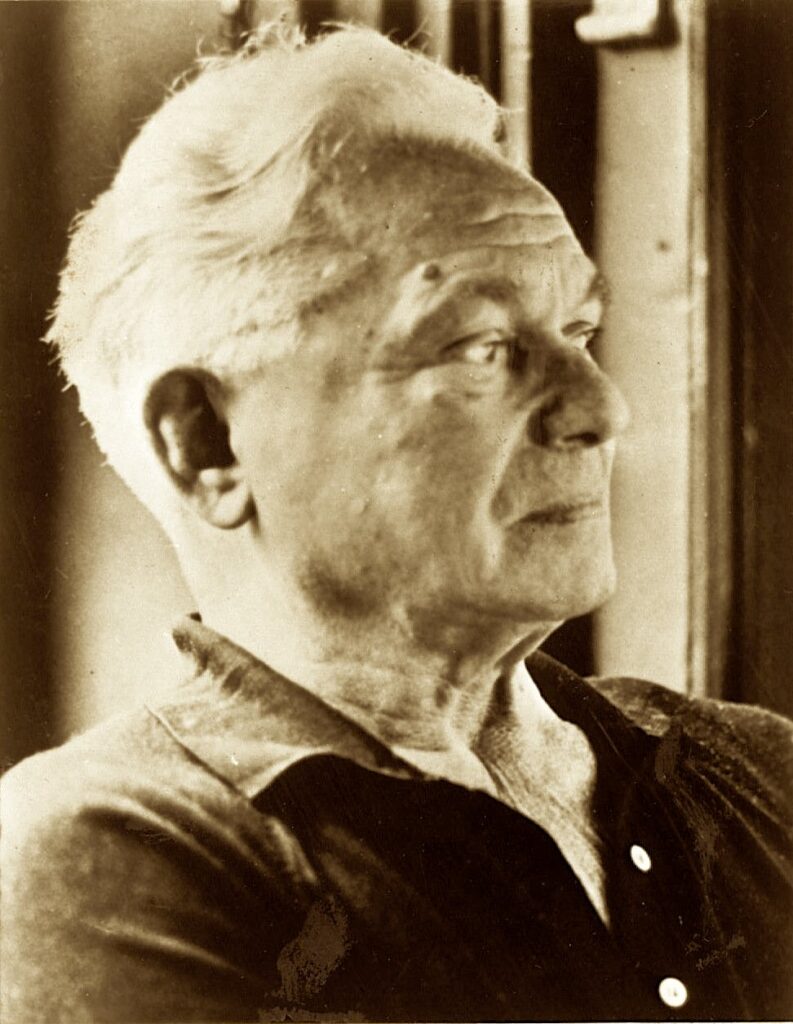

創始者 ジョセフ・ヒューベルトゥス・ピラティス(1883–1967) は、幼少期から喘息やリウマチ熱などに苦しみ、虚弱な体を克服するために独自の身体研究を始めました。

彼が若年期に学んだとされる分野は多岐にわたります。

- 体操

- ボクシング

- レスリング

- ヨガ

- 東洋の呼吸法

- 解剖学・生理学

これらを融合し、彼は「心が体を支配する」という哲学に到達します。

その思想を彼自身は “コントロロジー(Contrology)” と名付けました。

“Contrology is the complete coordination of body, mind, and spirit.”

「コントロロジーとは、身体・精神・魂の完全な調和である。」

— Joseph Pilates, Return to Life Through Contrology (1945)

つまり、ピラティスの原点は「鍛えること」よりも、「体を意識的にコントロールする」ことにありました。

2. 第一次世界大戦とピラティス|“リハビリ発明”ではなく“伝承としてのエピソード”

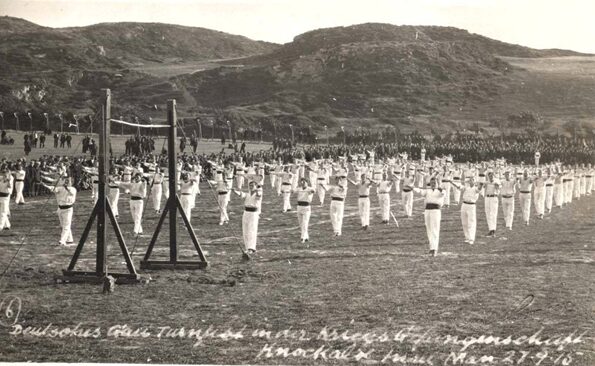

1914年、第一次世界大戦が始まると、イギリスに滞在していたジョセフ・ピラティスは「敵性外国人」とみなされ、イングランド北西部の収容所に抑留され、後にマン島へ移送されています。

この時期、彼が収容所で仲間たちに体操を教え、健康維持のための運動を指導していた──

というエピソードは多くの書籍やインタビューで語られています。

一方で、「負傷兵のリハビリを担当した」「ベッドのスプリングを使って器具を発明した」

といった有名な話には、一次資料の裏付けが存在しません。

“There is no direct evidence that Pilates worked with injured soldiers or that he developed his apparatus during internment.”

「ピラティスが負傷兵のリハビリを行った、または収容中に器具を開発したという直接的な証拠は存在しない。」

— Latey, P. (2001). The Pilates Method: History and Philosophy.

この“リハビリエピソード”は、戦後に弟子たちや関係者の口伝、さらにはアメリカでの紹介記事を通じて少しずつ脚色され、「ピラティス=戦傷者のためのリハビリ法」という物語として広まっていきました。

ただし、ここで重要なのは、ピラティスが当時すでに**呼吸法・体幹の安定・動作の制御(コントロール)**といった概念を深く探究していた点です。

その理論をもとに、動けない人々の健康維持に応用していた可能性は十分にあります。

“Most of the stories about Pilates’ war-time work are anecdotal and cannot be verified from primary sources.”

「ピラティスの戦時中の活動に関する多くの話は逸話的であり、一次資料による検証はできない。」

— Wells, Kolt, & Bialocerkowski (2012). Complementary Therapies in Medicine.

つまり、ピラティスは「リハビリのために開発された運動法」ではなく、もともと自己鍛錬のために作られた身体理論が、戦時中にリハビリ的に応用された──この理解が最も史実に近いといえます。

戦中の経験は、後に彼が考案したリフォーマーやキャデラックなどの器具、そして「Contrology(コントロロジー)」という哲学の形成に間接的な影響を与えました。

それは、神話的なドラマではなく、“体を通して心を鍛える”というピラティス哲学が試され、磨かれた時間だったのです。

👉ピラティスは負傷兵のリハビリ発祥か?―神話と史実を徹底検証

3. 戦後アメリカでの体系化:「Contrology」から「Pilates」へ

1926年、ピラティスはアメリカに渡り、ニューヨークにスタジオを開設。

バレエダンサーのクララ・ピラティスとともに、“Contrology Studio”を運営しました。

当時のニューヨーク・ダンス界の巨匠、ジョージ・バランシン や マーサ・グラハムらが彼の指導法を取り入れ、ダンサーのリハビリ・身体調整・パフォーマンス向上に役立てました。

“Physical fitness is the first requisite of happiness.”

「身体の健全さこそ、幸福の第一条件である。」

— Joseph Pilates, Return to Life Through Contrology (1945)

1945年に出版された「リターン・トゥ・ライフ・スルー・コントロロジー」では、コントロロジーの目的を「健康法」でも「リハビリ法」でもなく、“人間の生き方そのもの”を変える全身の教育法として説いており、現在でもピラティスインストラクターのバイブルになっています。

“Through Contrology you first purposefully acquire complete control of your own body and then through proper repetition of its exercises you gradually and progressively acquire that natural rhythm and coordination.”

「コントロロジーを通して、まず自分の体を完全にコントロールする能力を意識的に獲得し、そして正しい反復練習を通じて、自然なリズムと調和を徐々に身につけるのである。」

— Joseph Pilates, Return to Life Through Contrology (1945)

つまり、ピラティスにおける「動き」は単なるエクササイズではなく、**心身の再教育(Re-education)**として位置づけられていたのです。

4. 現代の視点:ピラティスは「身体を整えるための学び」へ

今のピラティスは、単なる筋トレでもストレッチでもありません。

体の動きを整え、正しく使えるようにしていく──

いわば**“身体の再教育(リコンディショニング)”**としての側面が注目されています。

ピラティスの動きは、筋肉を「鍛える」よりも、

「どの筋肉を」「どんな順序で」「どのくらいの力で」使うかを感じ取りながら、

体全体をバランスよく動かすことに重点を置いています。

“Physical fitness is the first requisite of happiness.”

「身体の健全さこそ、幸福の第一条件である。」

— Joseph Pilates, Return to Life Through Contrology (1945)

ジョセフ・ピラティス自身は、治療のためにこの方法を作ったわけではありません。

けれども、彼が大切にした「体を意識的に動かす」「呼吸と動作をつなげる」という考え方は、

結果的に姿勢を整え、動きをスムーズにする方法として広く受け入れられました。

今では、アスリートやダンサーのコンディショニングはもちろん、

日常生活での疲れや違和感を整える手段としても、ピラティスは世界中で活用されています。

つまりピラティスは、「体を鍛える」ことよりも、「体を理解し、正しく使い直す」ための学びなのです。それが現代でも多くの人に支持されている理由です。

5. まとめ:ピラティスは“治すため”ではなく、“整えるため”のメソッド

ネットでは「ピラティスは戦争中のリハビリのために生まれた」と紹介されることがあります。

しかし、正確にはそうではありません。

ピラティスは、創始者ジョセフ・ピラティス自身の身体を整えるための研究と経験から生まれ、

それが後に多くの人の健康や動きの改善に応用されていったのです。

ピラティスの本質は、「治すこと」ではなく、

自分の体を理解し、動きを整えることにあります。

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 出発点 | 自身の弱い体を鍛え、整えるための実践 |

| 戦時期の経験 | 仲間と健康を保つための運動指導(伝承) |

| 戦後の展開 | 「コントロロジー」として体系化、教育的アプローチへ |

| 現代の位置づけ | コンディショニング・リコンディショニング・身体再教育として世界的に普及 |

ピラティスは、医療ではなく教育です。

体の動きを通して、自分の身体と向き合い、再び「心地よく動ける体」を取り戻す方法なのです。

📚参考文献

- Joseph H. Pilates. Return to Life Through Contrology. 1945.

- Joseph H. Pilates & William J. Miller. Your Health: A Corrective System of Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education. 1934.

- Gallagher, S. P., & Kryzanowska, R. (1998). The Joseph Pilates Biography.

- Latey, P. (2001). The Pilates method: History and philosophy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 5(4), 275–282.

- Wells, C., Kolt, G. S., & Bialocerkowski, A. (2012). Defining Pilates exercise: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine, 20(4), 253–262.