目次

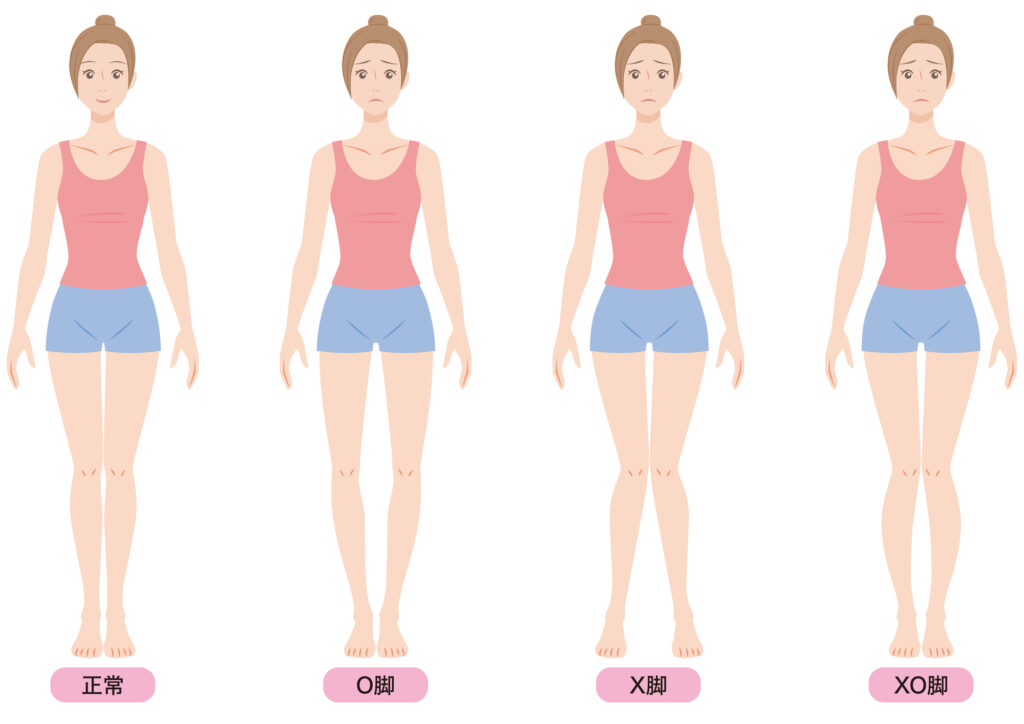

サッカー選手にO脚が多いのはなぜ?

みなさんは、サッカー選手にO脚が多いというのはご存知でしょうか?これは、決して「都市伝説」ではなく、科学的なデータにおいても証明されています。

ある研究では、15~18歳の男子ユースサッカー選手で、約3割がO脚であることが報告されています。さらに、10年以上のプレー歴がある選手ほど、O脚の割合が有意に高いという関係も明らかになっています。👉海外の論文(英語)

実際に、プロ・アマを問わず多くのサッカー選手に共通する身体的特徴で、繰り返されるキック動作やステップワークがその原因を作り出していると言われています。

放っておくと、膝や股関節の故障リスクを高め、プレー寿命にも影響を及ぼす可能性があります。若くて優秀な選手、かつ普段のメンテナンスを怠っていなくても怪我を繰り返してしまう選手は、骨や関節のアライメント(配列)に根本的な課題を抱えているケースがあります。

例えば前アーセナルの冨安選手。こちらは、怪我後の写真のため片側重心にはなっていますが、怪我をしていない左脚が強いO脚であることは明らかです。

サッカー選手におけるO脚の特徴

1. 大腿骨(太ももの骨)が外に傾く

O脚は、太ももの骨(大腿骨)が外側に向かって傾くことで起こります。その結果、膝のお皿(膝蓋骨)がやや外向きになりやすい。感覚的には「キックをするときに軸足の膝が外に逃げる」ような状態です。

一般の方に多いO脚は、股関節が内旋して起こるタイプのケースが多い一方で、サッカー選手はインサイドキックなどで股関節を外旋させる動きが多いため、股関節の内旋が強く出るケースはあまり見られません。

2. 脛骨(すねの骨)が外にねじれる

サッカー選手は成長期から繰り返しキック動作を行うため、脛骨が外旋(外向きにねじれる)傾向が強くなります。これが「膝とつま先の向きが合わない」原因のひとつです。つま先は前を向いているのに、膝が少し外を向いているという状態が典型的です。

冨安選手に関しても、かなり脛骨の捻れが強い印象を受けます。脛骨も通常の人よりも長く、膝と足首の外側に負担がかかりやすい骨格的な特徴があることが見て取れます。

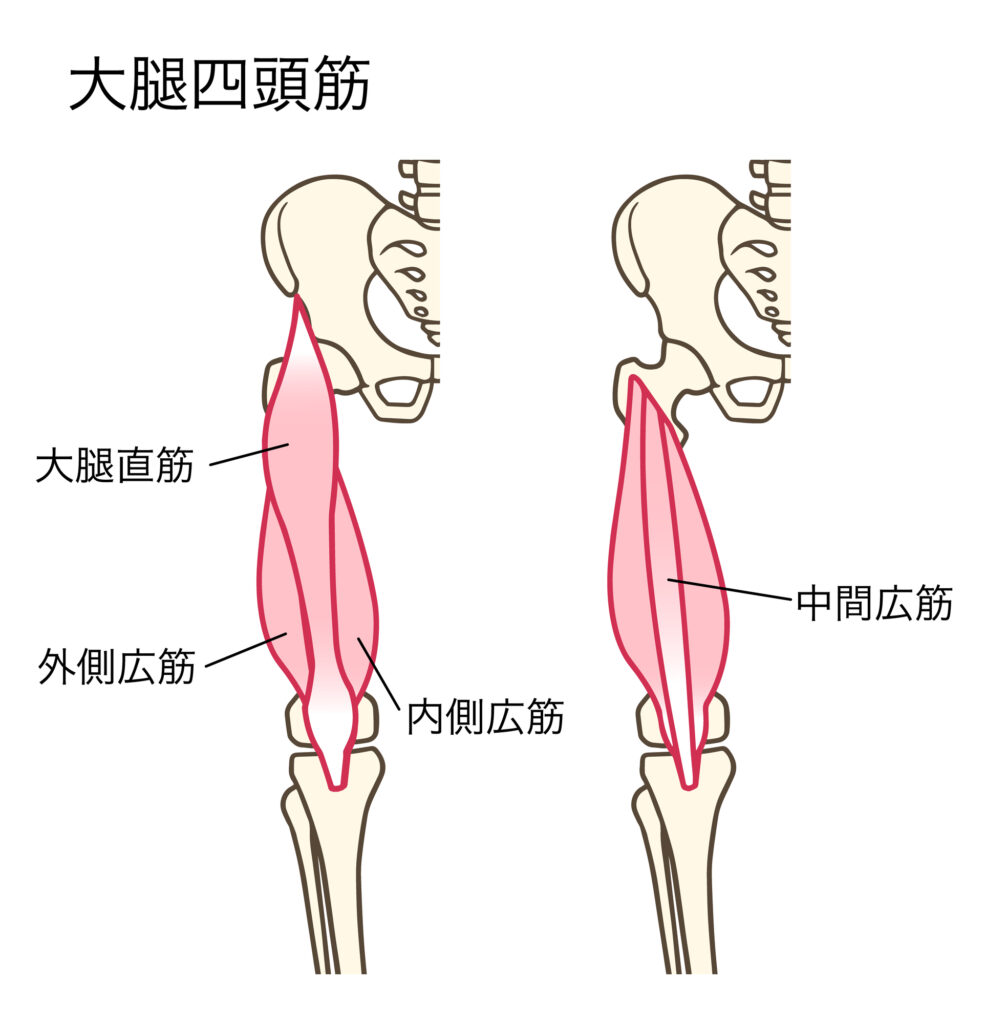

3. 内側広筋が弱く、外側広筋が強い

サッカーではシュートやダッシュで大腿四頭筋の外側広筋が発達しやすい一方、膝をまっすぐに保つ働きをする内側広筋が弱いと、膝が外に引っ張られやすくなります。

キック力はあるけれど膝のブレが気になる、という選手に多い特徴です。

4. 内転筋よりも中臀筋が優位

切り返しやサイドステップで中臀筋(お尻の横の筋肉)が発達しますが、内転筋(ももの内側)が弱いと脚全体が外に開く方向へ働きます。ボールを挟んで行う内転筋トレーニングが苦手な選手ほど、O脚傾向が強くなりやすいです。

5. 膝関節へのストレス集中部位

O脚では膝の内側が開き、外側に荷重が集中します。その結果、外側半月板や外側側副靭帯に負担がかかりやすくなります。「膝の外側ばかりが張る」「外側に痛みが出やすい」というのは典型的なO脚のサインです。

なお、冨安選手に関しては、脛骨に対しては股関節が内旋しています。過去に「膝の内側を痛めた」というインタビュー記事があるので、「股関節内旋型のO脚型」の膝の障害の可能性を疑います。

※実際に近くで判定していないので断定は出来ません。プレー中のコンタクトによるアクシデントが誘発した可能性もあります。

サッカー選手にO脚が多いのはなぜ?

冨安選手に限らず、サッカー選手にO脚(外反膝)が多いのは偶然ではありません。競技特有の動作や筋肉の発達バランスが大きく関係しています。

1. キック動作の反復

- サッカーの基本であるインサイドキック・インステップキックは、股関節や膝に繰り返し外反方向のストレスを与えます。

- 特に軸足は常に外側へ押し出されるような負荷を受け、膝が外に開きやすい形になります。

2. ステップワークによる外側優位

- サッカーは前後だけでなく左右のステップや急な切り返しが非常に多い競技。

- そのため**外側の筋肉(大腿四頭筋外側広筋・中臀筋・腓腹筋外側頭)**が強化されやすく、**内側の筋肉(内転筋群・内側広筋VMO)**が相対的に弱くなりがちです。

3. 成長期からの習慣

- サッカーは小学生から始める選手が多く、成長期の柔らかい骨格に同じ動作を繰り返すことで、脛骨(すねの骨)の外旋傾向やアライメントの歪みが固定化されやすくなります。

このように、外側の筋肉優位+内側の弱化+骨格的影響が複合し、O脚傾向が生じやすくなるのです。

ピラティスやコアアラインでのO脚改善アプローチ

上記で冨安選手のO脚について記載しましたが、例えばポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手。

世界的にも超有名なサッカー選手ですが、下腿の捻れ(外旋)はあるもののO脚傾向ではありません。40歳になってもまだ現役、かつこれまでそれほど大きな怪我なく現役を続けられているのは、日頃の身体のメンテンスの方針が間違っていないからとも言えます。

20代の頃にピラティスをしていたかどうかは不明ですが、少なくても30代前半の頃には自宅にピラティスマシンを置いて日々のメンテナンスにピラティスを活用していました。

下記のインスタで紹介されているエクササイズは、バランスドボディ社のアレグロ2リフォーマー(BBの主要マシンと同じ)を用いたレッグサークルズ。

まさに内側広筋が弱く、外側広筋が強い方にとって良いエクササイズで、ご本人がそれを完全に理解して実施しているか分かりませんが、膝や足首を守るエクササイズとしてはパーフェクトなメニューです。

その上で、下記もバランスボディ社製のコアアラインですが、仰向けエクササイズだけではなく、競技に近い立った姿勢での股関節や足首まわり(足関節)を整えるメニューをキッチリと実践しています。

足首が正面に固定された状態で、膝も正面に向けて動いているはずなので、下腿の捻れも取れるエクササイズのため、ピラティスインストラクター目線でも、完璧なルーティンのように思います。

下記に、マシンピラティスにおけるサッカー選手のメリットをご紹介します。

1. 股関節の安定性強化

- 中臀筋(外側)と内転筋群(内側)のバランスを整えることで、骨盤と大腿骨の安定性を回復。

2. 膝アライメントの修正

- 大腿四頭筋の内側広筋(VMO)を意識的に働かせることで、膝が外に流れるのを防ぎます。

3. 体幹コントロールの向上

- O脚は下肢だけでなく、体幹の安定性不足も影響しています。

4. 動作パターンの再教育

- ピラティスの特徴である「コントロールされた動作」によって、蹴る・走る・方向転換といった動作の正しいアライメントを身体に学習させることができます。

ロナウド選手のエクササイズ例はたった2種目ですが、上記4つの要素を完璧に満たしていますが、ピラティススタジオBBのYouTube動画では、さらにサッカー選手にとっても有用なリフォーマーでの中級エクササイズのリンクを貼っておきます。

実際のサッカー選手への応用例

例えば、大阪の肥後橋スタジオにおいても、関西学院大学の学生時代はO脚傾向が強かったサッカー選手がピラティスを継続することで

- O脚の改善

- 股関節・膝関節の安定

- パフォーマンス向上

といった変化が見られました。

2025年現在、カテゴリーはJ3・6シーズン目で活躍中すが、2025年現在でも主力選手として活動できているのは、もしかしたら学生時代にピラティスを通じてコンディショニングの知識や経験を深めてくれたからかもしれません。

また、ピラティスを通じて体幹と下肢の連動性を高めることは、試合中のキック精度や切り返し動作の質を大きく左右するため、競技力アップに直結します。

まとめ|O脚改善はピラティスで可能

サッカー選手にO脚が多いのは、競技特性と筋肉バランスの偏りが原因です。

しかし、ピラティスを通じて

- 股関節の安定化

- 内転筋・内側広筋の強化

- 体幹コントロールの改善

を行えば、O脚を改善・予防しつつ、競技パフォーマンスを高めることができます。

サッカー選手にとって「O脚対策のピラティス」は、怪我を防ぐだけでなくキャリアを伸ばす大きな武器になるのです。

なお、本記事の執筆者は、過去に臨床スポーツ医学にて「アスリートに対するピラティスメソッドの可能性」という記事も担当しております。

👉アスリートのピラティス指導にも強いBBのピラティス体験はコチラ

この記事の執筆者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

NPCT(米国国家認定ピラティス指導者)東京大学大学院・身体科学研究室修了。

身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文光堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。