胸式呼吸・横隔膜呼吸・三次元呼吸(3D呼吸)の違いとは?国際団体の最新指導法からピラティスにおける最適な呼吸法を読み解く

目次

はじめに|なぜピラティスで「呼吸」がそれほど重視されるのか?

「ピラティスは呼吸が大事」と耳にしたことがある方は多いでしょう。

しかし、実際のクラスで「どう呼吸すればいいか分からない」「お腹を引き締めると呼吸が浅くなる」などと感じた経験はありませんか?

「呼吸と動きを同時に意識するのが難しくて、ピラティスを一度諦めてしまった」——そんなお声を、ピラティススタジオBBに体験でいらっしゃる方から年に1〜2回は伺います。

ピラティスにおいて呼吸は、単なる“酸素供給”や“リラックス”のためだけでなく、体幹(コア)と動きの質をつなぐ架け橋のような役割を果たします。

ところが現在も、「ピラティス=胸式呼吸」と教えられることがあり、実はそれは古い理解や誤解に基づいているケースが多く見られます。

この記事では、以下の3つの呼吸法を軸に、ピラティスにおける呼吸の進化と実践的な違いを徹底比較します。

- 胸式呼吸(Chest Breathing)

- 横隔膜呼吸(Diaphragmatic Breathing)

- 三次元呼吸(Three-Dimensional Breathing)

また、国際的なピラティス団体の教育基準や、現場での指導トレンドも踏まえたうえで、現代ピラティスにおける最適な呼吸アプローチをご紹介します。

1. 胸式呼吸とは?|誤解されがちな呼吸法

■ 定義と特徴

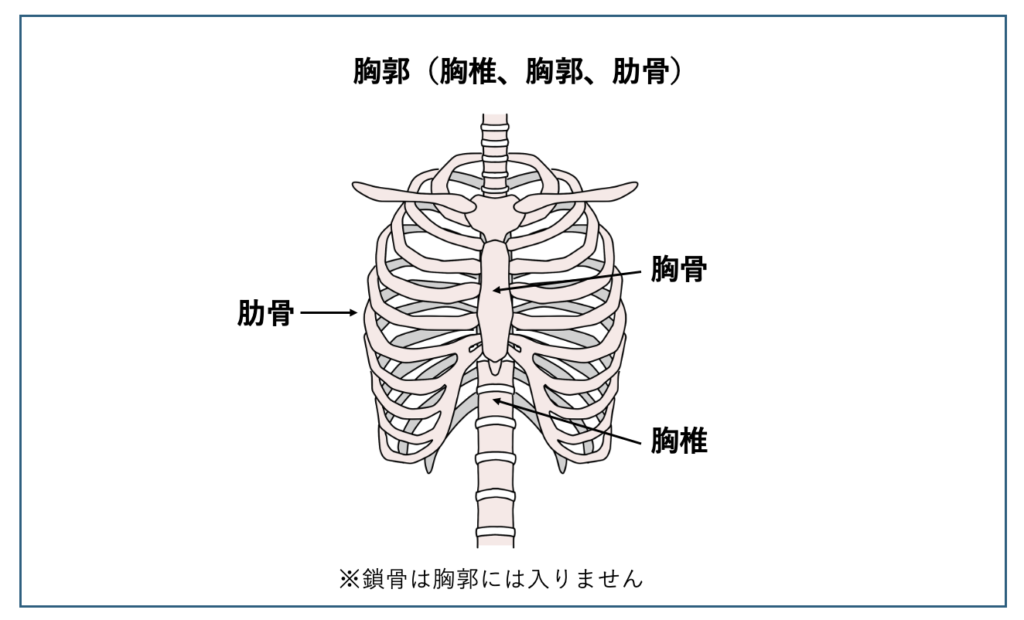

胸式呼吸とは、主に胸郭上部を使って行う呼吸法で、吸気の際に肋骨が上方向に持ち上がり、肩もわずかに上がるような呼吸です。

一般的にはストレス下での呼吸や、運動時の浅い呼吸として見られます。ピラティスでは「腹部を常に引き締めた状態で呼吸する」必要があると誤解され、「腹式呼吸は使ってはいけない」「だから胸で呼吸する」と教えられてきた背景があります。

■ ピラティスでの使用例とその問題点

かつてのクラシカルスタイル(とくにRomana系)では、「お腹を引き締めたまま呼吸する」ことを強調するあまり、胸式呼吸が唯一の正解であるかのように扱われていたことがあります。

しかし、胸式呼吸は次のようなデメリットがあります:

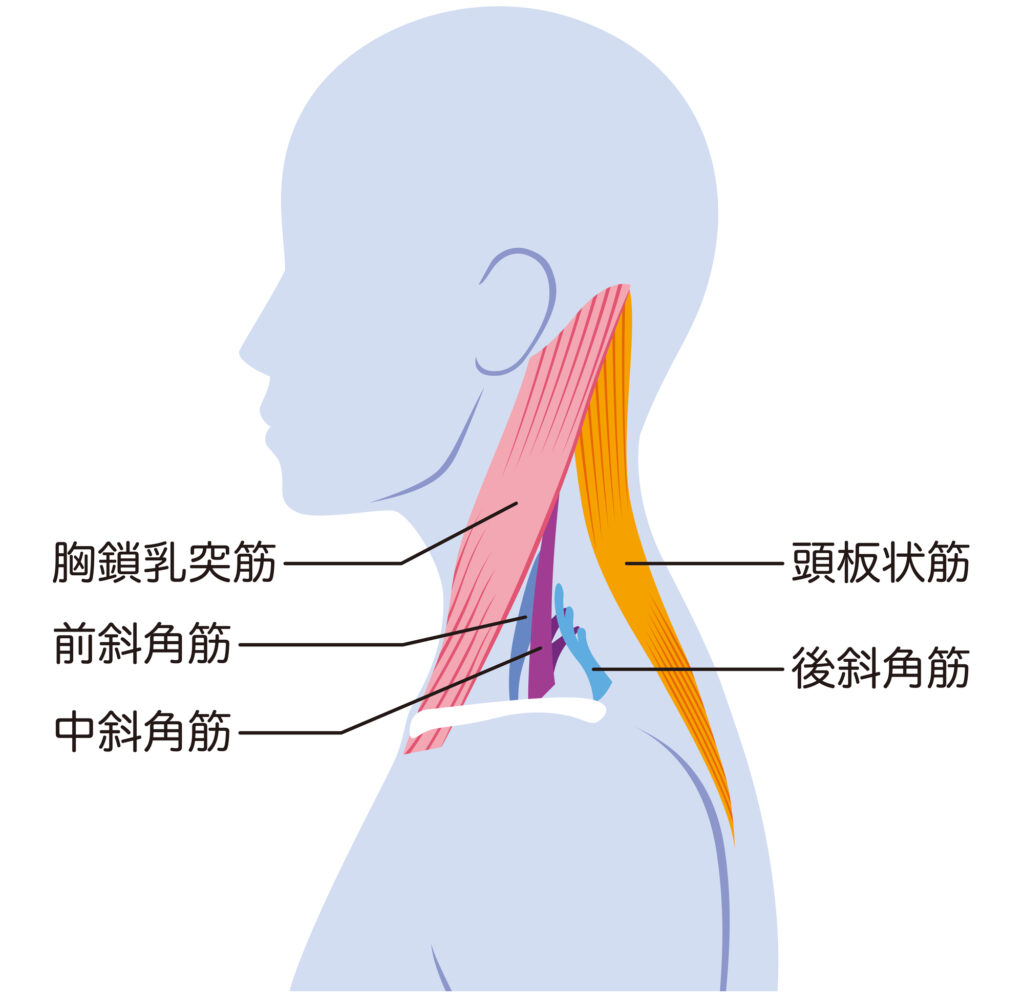

- 肩がすくみ、補助呼吸筋(胸鎖乳突筋や斜角筋)が過活動になる

- 浅くて速い呼吸になるため、酸素供給効率が下がりやすい

- 腹圧が高まりにくく、体幹の安定性が損なわれる

つまり、ピラティスに求められる「内側から支える力」との相性が良くない場合があるのです。

2. 横隔膜呼吸|解剖学的に正しい自然な呼吸

■ 定義と身体の仕組み

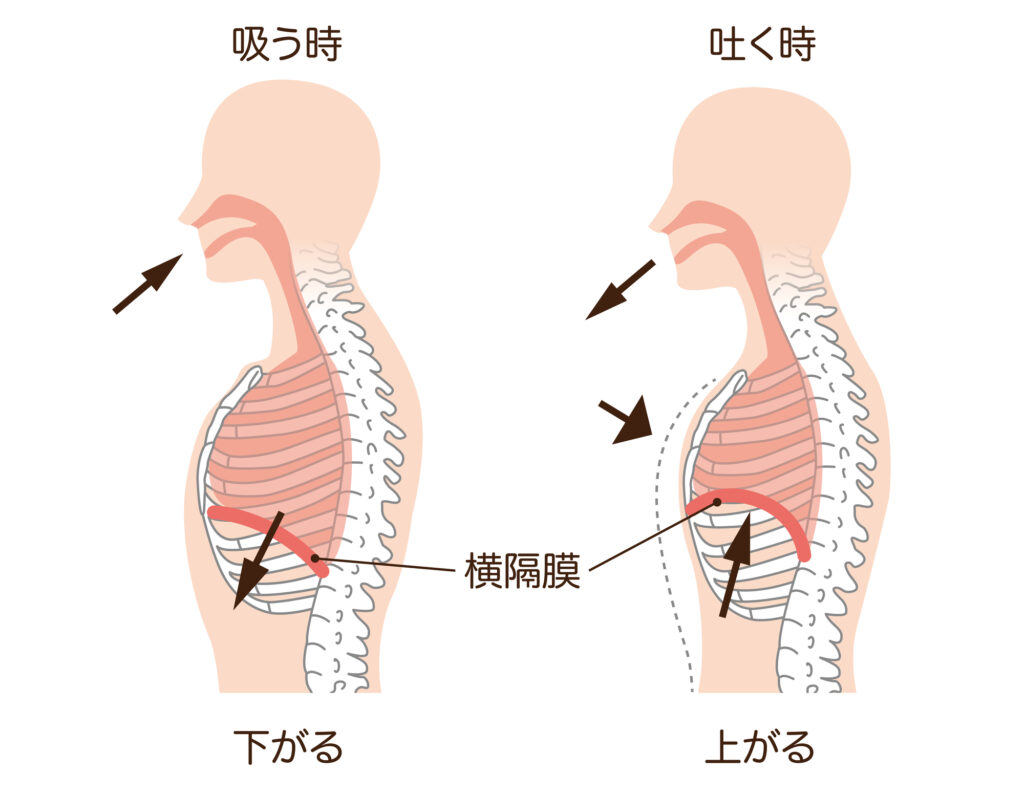

横隔膜呼吸は、その名のとおり「横隔膜の上下運動を活用した呼吸法」です。

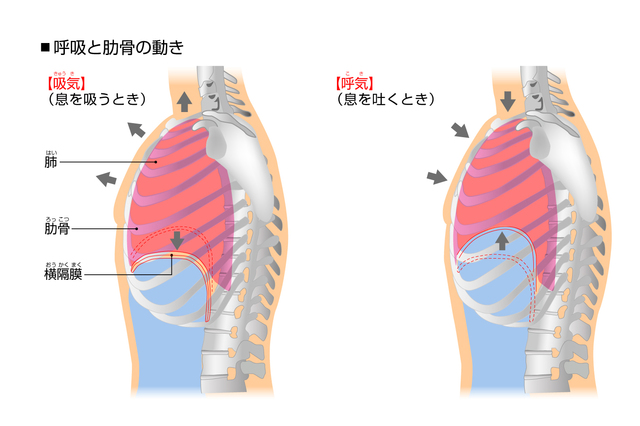

吸うときに横隔膜が下がり、肺が広がり、肋骨が左右・前後に開く。吐くときには横隔膜が自然に上がり、肋骨が戻る。

この動きによって、腹腔内圧(IAP)を高めることができ、体幹の安定性に直結します。

■ ピラティスとの相性

横隔膜呼吸は、以下の4つの深層筋群(インナーユニット)との連携を自然に引き出します。

- 横隔膜(Diaphragm)

- 腹横筋(Transversus Abdominis)

- 多裂筋(Multifidus)

- 骨盤底筋群(Pelvic Floor)

これらはピラティスで重視される**「コア」の中核**であり、呼吸によって自動的に活性化できることは大きなメリットです。

3. 三次元呼吸(3D呼吸)|現代ピラティスの主流へ

■ 三次元呼吸とは何か?

Three-Dimensional Breathing(3D呼吸)は、肋骨を「前後・左右・上下」すべての方向に広げる呼吸です。

横隔膜主導でありながら、肋骨の側方(ラテラル)や背部への広がりも強調されるのが特徴です。

■ 他の呼吸法との違い

| 呼吸法 | 主な動き | 安定性への貢献 | 呼吸の深さ | 補助筋の関与 |

|---|---|---|---|---|

| 胸式呼吸 | 上方向・前方 | △ 弱い | △ 浅い | 多い |

| 横隔膜呼吸 | 下方向・側方 | ◎ 強い | ◎ 深い | 少ない |

| 三次元呼吸 (3D呼吸) | 全方向(前・後・横・上下) | ◎ 非常に強い | ◎ 深く安定 | 最小限に抑えられる |

4. 国際的ピラティス団体における呼吸法の扱い

教育団体ごとの呼吸アプローチ比較

| 教育団体 | 推奨する呼吸用語 | 特徴 |

|---|---|---|

| Polestar Pilates | Three-dimensional breathing | 胸郭全体+骨盤底の協調を重視 |

| STOTT Pilates | Lateral Thoracic Breathing | 肋骨の側方への拡張に注目 |

| BASI Pilates | Diaphragm-focused breathing | 横隔膜の運動と脊柱の可動性を統合 |

| Balanced Body | Full Ribcage or 3D breathing | リフォーマーとの連動性を考慮した呼吸 |

これらの団体のカリキュラムに共通しているのは、

「胸式呼吸単体では足りない」

「呼吸は体幹との協調を含むべき」

という、現代ピラティスにおける機能的・解剖学的な呼吸観です。

📝 筆者の経験:2015年PMA試験に出題された呼吸問題より

実は筆者(田沢)は、2013年にPMA-CPT(現NPCP)認定試験を受験した際、**Lateral Thoracic Breathing(側方胸郭呼吸)**に関する設問を実際に目にしました。

これは現在で言う「Three-Dimensional Breathing(3D呼吸)」とほぼ同義の考え方で、胸郭全体の拡張とコアの連動が当時からすでに重視されていたことを物語っています。

なお、このような呼吸法の表現や選択肢の出題傾向から、当時の試験問題の一部にはSTOTT PILATESの関係者が関与していた可能性も推測されます。

同団体では「Lateral Thoracic Breathing」という言い回しが教育カリキュラムで長く使われており、その影響が試験内容に反映されていたと考えても不自然ではありません。

📘 模擬問題例(2013年当時):

Q:Which of the following breathing techniques is most effective for improving lumbar stability?

(以下のうち、腰椎の安定性を高めるために最も効果的な呼吸法はどれか?)A:Posterior-lateral costal breathing(後側方肋骨呼吸)

このように 10 年以上前の時点で、胸郭全体の拡張と体幹の連動を重視する呼吸観がすでに試験に反映されていました。

言い換えれば、国際団体としては「ピラティス=胸式呼吸」という古いイメージを修正したいという意図が当時から明確だったと考えられます。

5. なぜ日本ではいまだに「胸式呼吸」という言葉が根強く使われるのか?

この背景には、日本独特の理由が存在します。

◉歴史的背景──クラシカル・ピラティスの和訳と定着

1990〜2000年代初頭、日本に最初に紹介されたのは「クラシカル系」のピラティスメソッドでした。

当時の翻訳書やワークショップでは、ジョセフ・ピラティスの “Keep the abdomen pulled in”(腹部を薄く保て)というキューが強調され、

- 「お腹を固める=腹式呼吸を抑える」

- 「結果として胸郭中心で呼吸する」

という図式が、「胸式呼吸」という直訳ワードとともに広まっていきました。

そして一度その用語が教材に定着すると、後続のインストラクター養成コースやスタジオのパンフレットでも繰り返し引用され、用語のアップデートが遅れやすくなる土壌が形成されたのです。

◉言語的ギャップ──“Lateral Breathing” をどう訳すか問題

以下は、呼吸に関する用語の原語・訳語・問題点の比較です:

| 英語原語 | 直訳 | 日本で広まった訳語 | 問題点 |

|---|---|---|---|

| Lateral Thoracic Breathing | 側方胸郭呼吸 | 胸式呼吸 | 「胸式」と訳すと、“上部胸郭の浅い呼吸”と誤解されやすい |

| Posterior-lateral Costal Breathing | 後側方肋骨呼吸 | (ほぼ未訳) | ニュアンスを正確に伝える日本語表現が定着していない |

このように、「胸」「腹」といった体の一部に焦点を当てた訳語ばかりが使われることで、横隔膜を含む肋骨全体の立体的な動きという、本来の呼吸の概念が伝わりにくくなっています。

◉指導現場のオペレーション事情

■ 時間的制約

グループクラスが1回50〜60分であることが多く、呼吸だけに時間を割いて丁寧に説明する余裕がないという声も少なくありません。

その結果、**「胸式で吸って、吐いて」**といった省略キューが使われやすくなります。

■ マニュアル継承の簡略化

先輩インストラクターのキューをそのまま受け継ぐ傾向があるため、自ら呼吸法を深く掘り下げて学ぶ機会が乏しい現場もあります。

日本国内では、英語圏やスペイン語圏のようにNPCT(National Pilates Certification Program)の資格保持者がまだ少ないため、国際的な最新の指導法が広まりにくく、結果として時代に合わない古い指導スタイルが残り続けてしまうケースも見受けられます。

👉ピラティスの国際資格とは?NPCP(旧PMA)を中心に徹底解説

■ 顧客の“痩せたい”ニーズ

多くのクライアントが「ウエストを引き締めたい」という明確な目的でピラティスを始めるため、

「お腹を薄く保つ=痩せる」というイメージが先行し、「腹を固めて胸で呼吸する」という図式が抵抗なく受け入れられてしまうという面もあります。

◉教育団体間の情報格差

- 海外資格を取得している指導者は、Three-Dimensional Breathing や Diaphragmatic Breathing など、現代的な呼吸理論を指導しています。

- 一方で、国内独自の短期コースや古いカリキュラムを踏襲する団体では、今なお「胸式呼吸」をベースにした指導が主流であるケースも。

さらに、資格更新制度がなく、継続教育(CEC)の受講が義務付けられていないスタジオでは、最新の解剖学的知見や指導法が現場まで届かないという課題も浮き彫りになっています。

国内の大手ピラティススタジオでは、Webサイトやコラム記事を インストラクター以外のライターが手掛けることもあるようです。その際は、専門的なメソッドの精密さよりも、読みやすさや SEO 対策が優先される可能性があります。

例えば、先日もトレーニングやピラティスの運営をされている会社様から寄稿記事のご依頼がありましたが、Web 制作会社から届いた原稿案は現行のピラティス指導法と食い違う点が多く、事実確認と修正に相当の時間を要する内容でした。

さらに公開スケジュールが非常にタイトで、正確性よりスピードが優先されている印象が強かったため、責任を持って監修することが難しいと判断し、掲載を見送らせていただいた、という事例がありました。

こうした記事が検索上位に並ぶと、現場の指導者や受講生が「胸式=唯一の正解」と思い込み、アップデートの機会を逃してしまうリスクがあります。

「胸式呼吸」が日本で根強く残る理由は、翻訳のズレ・教育制度の未整備・現場の時間的制約・クライアントのニーズ など、複数の要因が絡み合っているからです。それでも、世界的な教育の潮流は 三次元呼吸 や 横隔膜主導の呼吸 へと確実にシフトしています。

今後は、これらの概念を正確に伝える日本語表現の整備と、学び直しを後押しする教育体制の見直しが求められるでしょう。

6. 三次元呼吸(3D呼吸)の3ステップ

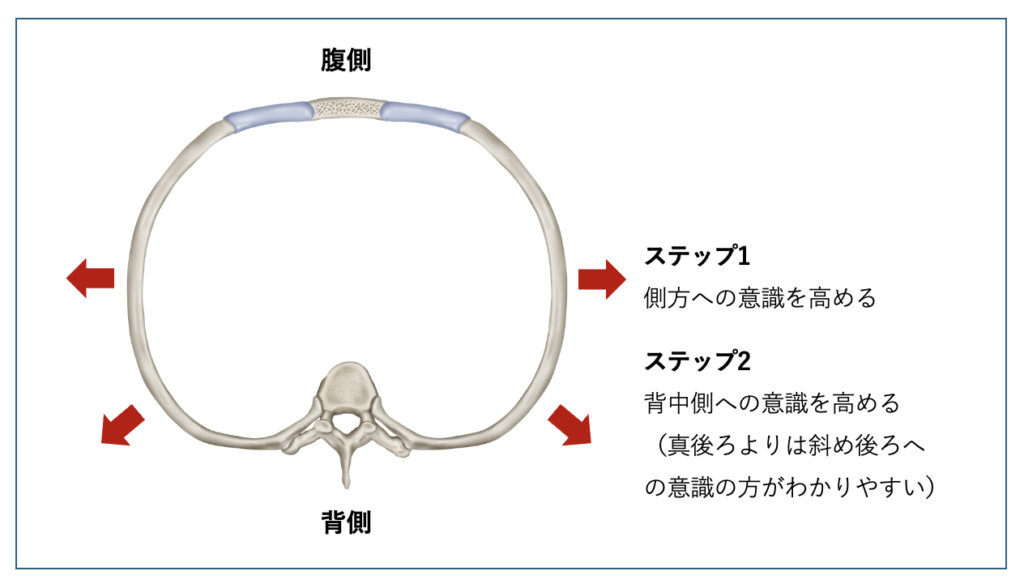

🔹 ステップ1:側方への呼吸(lateral expansion)を体得する

初心者にとって最もわかりやすく、最初に習得しやすいのが「肋骨を左右に広げる」感覚です。

- ポジション:仰向け or 横向き or 四つ這い

- イメージ:「肋骨を風船のように左右に広げる」「指を外に押し出すように吸う」

- 補助法:肋骨に手を添える or タオルを巻いて感覚を強調

この段階では、まだ上下・後方の動きまでは意識せず、**「お腹を動かさずに、肋骨だけに意識を集中させる」**ことが目的です。

🔹 ステップ2:背中側への呼吸を意識させる

次のステップが、背中方向(posterior)への拡張です。

多くの人にとって「背中で呼吸する」という感覚は新しく、これを体得することで呼吸の深さと安定性が一気に増します。

このとき、「真後ろ」ではなく、肋骨の“斜め後ろ左右”に広がるようなイメージを持った方が、実際の呼吸の動きと一致しやすく、感覚がつかみやすい方が多いです。

- ポジション:うつ伏せ、またはフォームローラー上に仰向けで胸郭を開いた状態

- イメージ:「背中で床を押すように息を吸う」「肋骨がマットに押し返される感覚」

このフェーズでは、横隔膜がよりダイナミックに動き、腰部の安定性向上に直結します。

🔹 ステップ3:三次元的な呼吸の統合(3D呼吸)へ

ここまでできたら、最終的に「前後・左右・上下」すべての方向に肋骨が自然に広がる呼吸にチャレンジします。

前や上へは意識しなくても動いている方が多いため、左右や後ろに続き、下方向への意識を少し高めながら3Dに広がるイメージを持つとうまくいきやすくなります。

- イメージ:「背中も横も後ろも、全方向に呼吸を届けるように」

- ポジション:座位・立位など日常に近い姿勢に移行

この段階では、呼吸と動き(例:ロールダウンやアームサークルなど)を組み合わせて、呼吸が動きの一部として統合されていくことを体感するのがゴールです。

なお、以下の動画も今回ご紹介した手順と完全には一致しないものの、参考としてご覧いただけます。

7. まとめ|日本のピラティス界で最も遅れているのは「呼吸の理解」かもしれない

ピラティスの世界では、かつて「胸式呼吸」が“正しい呼吸法”として広く信じられてきました。

「お腹を引き締めるためには、腹式呼吸を抑えて、胸で浅く吸う」――

そんな説明が当たり前のようにされていた時代も確かにありました。

しかし、近年の解剖学的な知見、神経生理学的理解、そして教育メソッドの進化によって、その常識は大きく変わりつつあります。

今や、世界の主要ピラティス団体は共通して、

- **横隔膜を中心に、肋骨全体を使う呼吸(=三次元呼吸)**を推奨し、

- 呼吸は動きと切り離されたものではなく、むしろ動きの質を決める鍵であるという視点を持っています。

呼吸は、単に肺に空気を入れるだけの行為ではありません。

それは「内側から身体を支える力=コア(体幹)の活性化」であり、

「感覚を高め、動きをなめらかに導くナビゲーション」であり、

何よりも「自分の身体と丁寧に向き合うためのきっかけ」でもあります。

ピラティスの呼吸が難しく感じるのは、あなたの感覚が鈍いからではありません。

それは、これまでの説明が足りなかったからかもしれませんし、時代にそぐわないキューで教えられてきたからかもしれません。

これからは、“胸式 or 腹式”という二項対立に縛られるのではなく、

**「肋骨と横隔膜の動きを理解し、自分の身体と対話しながら呼吸する」**という新しいスタンスで、ピラティスと向き合ってみてください。

✅ 今日のピラティス指導に必要な呼吸観をもう一度まとめます:

- 呼吸は、姿勢制御と体幹安定の中核である。

- 呼吸は“筋肉の収縮”ではなく“空間の広がり”を導く力でもある。

- 「正しい呼吸法」を押しつけるのではなく、個人の身体感覚と段階に合わせて導くことが重要。

🔍 よくある質問(FAQ)

Q1. 胸式呼吸はもう使わない方がいいのですか?

→ 胸式呼吸がすべて間違いというわけではありません。ただし、現代のピラティスでは、**横隔膜や肋骨全体を使った、より包括的で安定性の高い呼吸法(=三次元呼吸)**が主流です。

そのため、現在でも「胸式呼吸」という表現を多用している指導者や施設は、学びのアップデートが行き届いていない可能性もあるため、注意深く見極める価値があります。

Q2. 腹式呼吸との違いは?

→ 腹式呼吸は、お腹の膨らみにフォーカスされることが多く、肋骨や背中の動きが制限されやすい傾向があります。

それに対して三次元呼吸では、お腹だけでなく、肋骨・背中・横隔膜すべてが連動して動くため、より自然で効率的な体幹の安定をもたらします。

🧘♀️ 最後に

呼吸は、ピラティスにおける「基礎」でありながら、最も奥が深いテーマのひとつです。

そして、時代とともにその理解も進化しています。

これからピラティスを始める方も、長年指導をしてきた方も、

「呼吸を見直すこと」は、すべての動きの質を高める第一歩になるはずです。

どうか一度、あなたの“呼吸”を見つめ直してみてください。

そこから、あなたのピラティスがもっと自由に、もっと心地よく動き出すはずです。

また、国内の資格団体を統括されていたり、エデュケーター/マスタートレーナーをされている方にお願いしたいことがあります。

もし、本記事をご覧いただき共感いただけましたら、今後テキストやセミナーなどで使用される呼吸に関する表現について、なるべく**国際的な標準に合わせて「三次元呼吸」あるいは「3D呼吸」**という名称での統一をご検討いただけないでしょうか。

この呼称を明確に用いることで、

- 「ピラティス=胸式呼吸」という古い認識や誤った理解の広がりを防ぐとともに、

- 国内の指導現場においても、より正確で機能的な呼吸の指導が浸透しやすくなる

と考えています。

教育に携わる立場の方々が、呼吸に関する言葉の見直しをしてくださることは、日本におけるピラティスの質的な発展にとって非常に大きな意味を持つと思います。

どうか今後のテキスト改訂や講義内容の中で、「三次元呼吸」への表現の転換を一つの選択肢としてご検討いただければ幸いです。

そして、この記事を読んでくださっている全国のピラティスインストラクターの皆さまにささやかなお願いです。

多くの現場では「吸気で胸郭の背面—とくに下後方—を広げ、肋骨が左右にスライドする感覚を探しましょう」といったキューが用いられています。これは胸式呼吸ではなく、3D 呼吸 を促すためのキューイングです。

もし本記事の内容に共感いただけましたら、ぜひこのページのリンクを皆さまの Web サイトや SNS でシェアしていただけると嬉しく思います。

皆さま一人ひとりの発信が、ピラティス業界全体の認識をアップデートし、より安全で効果的なレッスンの普及へとつながります。ご協力のほど、心よりお願い申し上げます。

この記事の監修者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

NPCP(米国国家認定ピラティス指導者)

東京大学大学院・身体科学研究室修了。身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文英堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。

📚 参考文献・出典一覧

🔸 ピラティスにおける呼吸の理論・実践

- Polestar Pilates Education Manual(2020)

> “Three-dimensional breathing facilitates co-activation of the diaphragm, transversus abdominis and pelvic floor.”

→ 国際的に認知された教育団体による三次元呼吸の定義と機能説明。 - STOTT Pilates® Advanced Course Materials(Merrithew Health & Fitness)

> “Lateral thoracic breathing encourages thoracic mobility and core connection.”

→ ラテラル(側方)呼吸と体幹安定性の関係。 - BASI Pilates Comprehensive Manual(BASI Systems)

→ Diaphragmatic breathing と脊柱分節運動の連携についての記述が豊富。 - Balanced Body® Instructor Training Program Guide

→ “Breathing is a tool to promote awareness, core stability and movement initiation.”

→ 呼吸と動きの同調性に関する記述。

🔸 呼吸解剖学・腹圧・インナーユニットの機能

- Hodges, P. W., & Gandevia, S. C. (2000).

“Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task.”

The Journal of Physiology, 522(1), 165–175.

→ 横隔膜と体幹安定性の関係を示した代表的論文。 - Kolar, P. et al. (2009).

“Postural function of the diaphragm in persons with and without chronic low back pain.”

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 39(11), 780–790.

→ 腰痛と呼吸筋の関係性。 - 竹井仁(2012)『図解 姿勢の教科書』講談社

→ 呼吸と姿勢の関係性をわかりやすく解説した日本語文献。

🔸 ピラティスの国際資格と試験傾向

- NPCP(National Pilates Certification Program)公式ドメイン

https://www.nationalpilatescertificationprogram.org/

→ 試験の出題ガイドライン・倫理・指導範囲。 - Stuvia.com – PMA/NPCP Practice Exam Documents

→ 過去問例:「Posterior-lateral costal breathing」などの選択肢含む問題多数。 - Quizlet – NPCP Flashcards & Practice Tests

→ “Which breathing technique is most effective for lumbar stability?” などの典型設問が掲載。

🔸 日本におけるピラティス用語の定着・翻訳課題

- 上泉渉(2010)『ピラティスメソッドの科学的アプローチ』南江堂

→ 国内での呼吸用語解釈や教育伝達のズレに関する指摘を含む。 - 永井香織(2021)『ボディーワークのための呼吸再考』Movement Science Japan

→ 呼吸用語と教育現場における言語ギャップの解説。