目次

結論|痛み・腫れ・熱感がなければ、多くは心配いりません

肩の「ゴリッ」「ポキッ」は**クレピタス(crepitus)**と呼ばれます。

原因は大きく2つあります。

1. 関節の中で「空気の泡」が弾ける

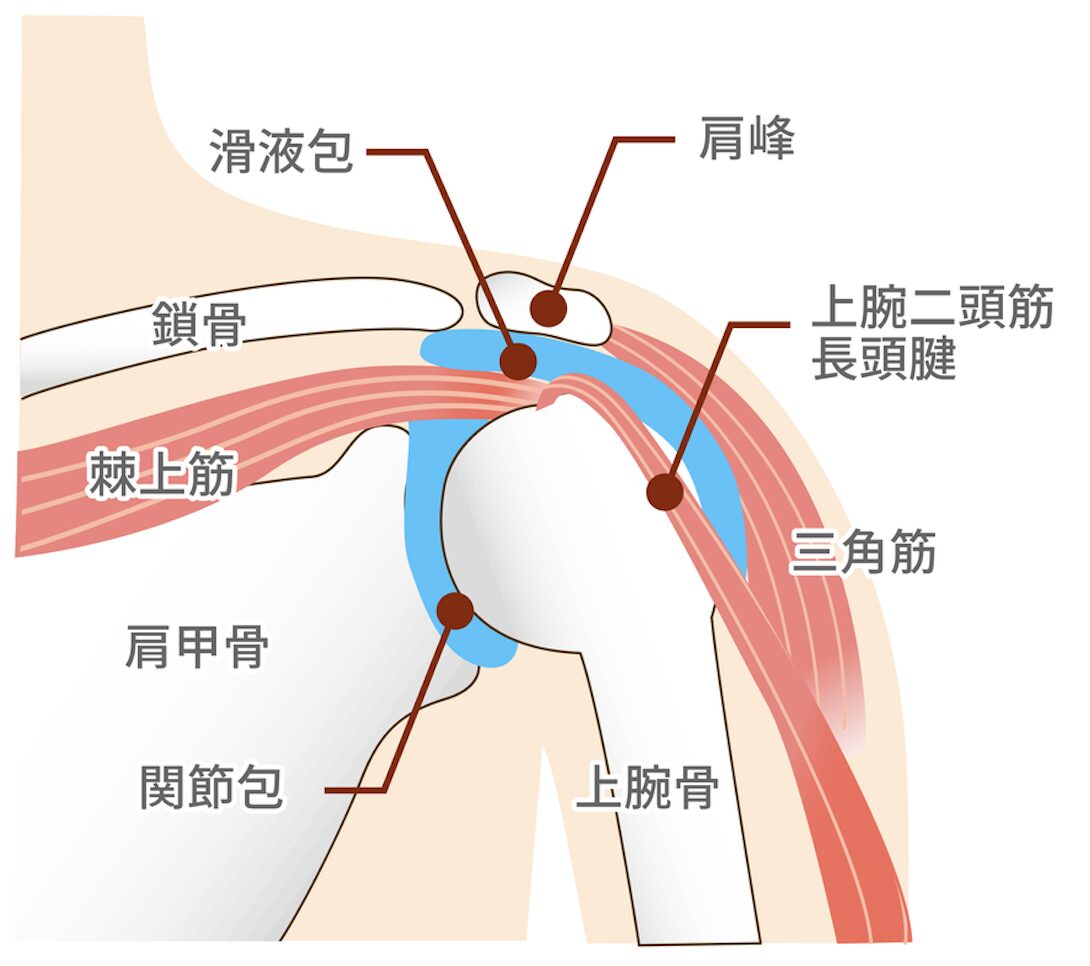

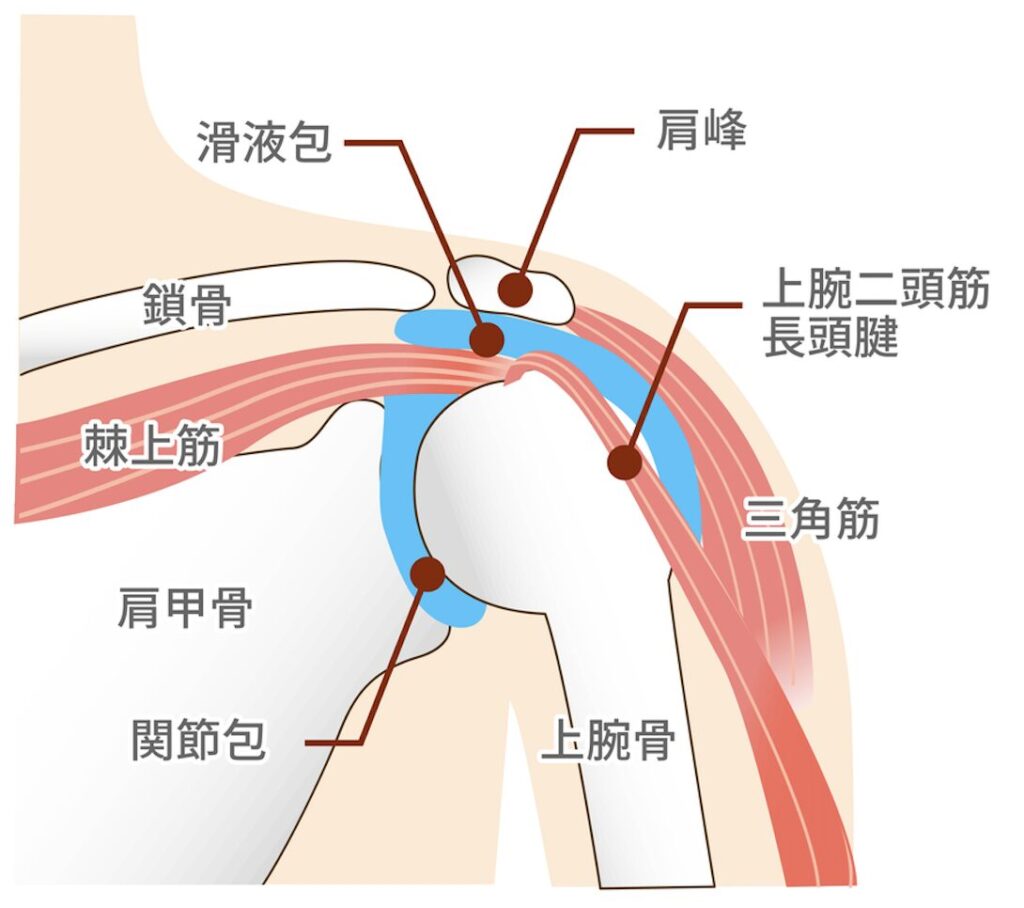

関節の外側は関節包という袋状の構造に包まれています。

関節包の内側には関節腔があり、ここに骨同士の動きを滑らかにする関節液が満たされています。

また、肩の周りには滑液包と呼ばれる小さな袋もあり、中には同じ性質の滑液が入っていて、腱や筋肉と骨の間でクッションの役割を果たします。

腕を動かすと、関節腔内の圧力変化で気泡ができたり弾けたり、あるいは滑液包や腱が骨の出っ張りを乗り越える動きが生じ、**「ポキッ」や「ゴリッ」**といった音がすることがあります。

こうした構造の中で圧力変化や摩擦が起こると、「ポキッ」「ゴリッ」といった音が鳴ることがあります。

ちょうどペットボトルを開けたときのプシュッという音や、クッション材がこすれる音に似ています[1]。

2. 筋肉や腱が骨の出っ張りをこする

肩のまわりには筋肉と骨をつなぐ腱や筋膜があります。

腕を回すと、その腱が骨の出っ張りを乗り越えるように動くことがあり、そのときに摩擦で**「ゴリゴリ」**と音がします。

これは、縄跳びのロープが地面をこすってカサカサ音を立てるのに似ています[2]。

それでも「音が少ない動き方」がベター

音があっても病的ではないことが多いですが、音がないほうが肩の組織への負担は少ないと考えられます。

特に巻き肩や猫背は肩甲骨の動きが制限され、骨と腱の距離(肩峰下スペース=AHD)が狭まりやすく、音が出やすい姿勢です。

- 良い姿勢にするとAHDが約1.1〜1.2mm広がることが報告されています[3]。

- 前方頭位が強いほどAHDが小さい傾向もあります[4]。

- ただしAHDと痛みの強さは必ずしも一致しません[5]。

受診をおすすめする症状(レッドフラッグ)🚩

次のような場合は整形外科やスポーツクリニックでの診察が必要です。

- 音と同時に強い痛みや腫れがある

- 動かすと熱感や赤みがある

- 外傷後に音が出始めた

- 可動域の著しい制限、腕が上がらない

- 夜間痛や全身のだるさを伴う

参考:Mayo Clinic、NHSなどの医療機関ガイドラインは、これらの症状を早期受診の目安としています[6][7]。

ピラティスでできる肩の音対策

1. 胸をやさしく起こす

- 胸骨を軽く上に引き上げ、肩はすくめず軽く下げて後傾

- 肩甲骨の動きがスムーズになり、摩擦が減ることがあります[3][4]

2. ゆっくり動かす

- 「バックストローク」のように胸を起こしたまま、痛みのない範囲で腕を回す

- 速すぎる動きは不要な摩擦を増やす可能性あり[8]

3. 親指の向きを工夫

- 上げるときは親指を上、後ろに回すときは親指を後ろ

- 回旋角度で腱と骨の距離が変わるため、摩擦が減るケースがあります[9]

上記の**クレピタス**に特化した解説動画は、以下のとおりです。

4. 肩甲骨の土台づくり

- 前鋸筋と下部僧帽筋を強化

→マジックサークルやハンガーを使用した「シェイブ・ザ・ヘッド」はホームエクササイズとして最適

- 過剰な菱形筋強化は下方回旋を助長するため注意[10]

→肩甲骨を寄せるエクササイズをするエクササイズを実施する量やバランスに注意

まとめ

- 痛みや腫れがなければ、多くは生理的な関節音(生理的クレピタス)

- 姿勢と動かし方を変えるだけで音が軽くなることがある

- 受診が必要なサインを見逃さず、無理をしないこと

- 長期的には肩甲骨まわりの安定化が有効

参考文献・リンク

- Kawchuk GN, et al. Real-Time Visualization of Joint Cavitation. PLOS ONE, 2015. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119470

- Kuhn JE, Plancher KD, Hawkins RJ. Symptomatic Scapulothoracic Crepitus and Bursitis. JAAOS, 1998. https://doi.org/10.5435/00124635-199809000-00005

- Harrison EF, et al. Effect of posture on acromiohumeral distance. JOSPT, 2010. https://doi.org/10.2519/jospt.2010.3129

- Mahmoudzadeh A, et al. Forward head posture and subacromial space. BMC Musculoskelet Disord, 2021. https://doi.org/10.1186/s12891-021-04608-w

- McCreesh K, et al. Acromiohumeral distance and shoulder pain. Sci Rep, 2020. https://doi.org/10.1038/s41598-020-64864-9

- Mayo Clinic. Shoulder pain. https://www.mayoclinic.org/symptoms/shoulder-pain

- NHS. Shoulder pain. https://www.nhs.uk/conditions/shoulder-pain/

- Seo H, et al. Effects of arm rotation and plane of elevation on subacromial space. J Phys Ther Sci, 2014. https://doi.org/10.1589/jpts.26.1731

- Kottlors J, et al. Influence of shoulder kinematics on subacromial proximities. JSES Int, 2020. https://doi.org/10.1016/j.jseint.2020.02.005

- Ludewig PM, et al. Clinical recommendations for scapular dyskinesis. Br J Sports Med, 2016. https://doi.org/10.1136/bjsports-2014-306538

免責

本記事は一般的な情報提供を目的とします。痛み・腫れ・熱感・外傷後の症状がある場合は、自己判断で無理をせず医療機関へご相談ください。PMC

関連記事

【徹底ガイド】肩甲骨に付着する17種類の筋肉をやさしく解説

【マジックサークル】「シェイブザヘッド」のポイント解説