現在、世は”ピラティス資格”ブーム。

10年前は、世界で主要5団体、6団体などと言われていたはずなのに、いつまにか独立系のピラティス資格が海外でも国内でも乱立している状態です。

「どのような資格を持っている人を信用して良いの?」

ピラティススタジオを探している方も、インストラクターを目指している方も、色々と迷われると思います。

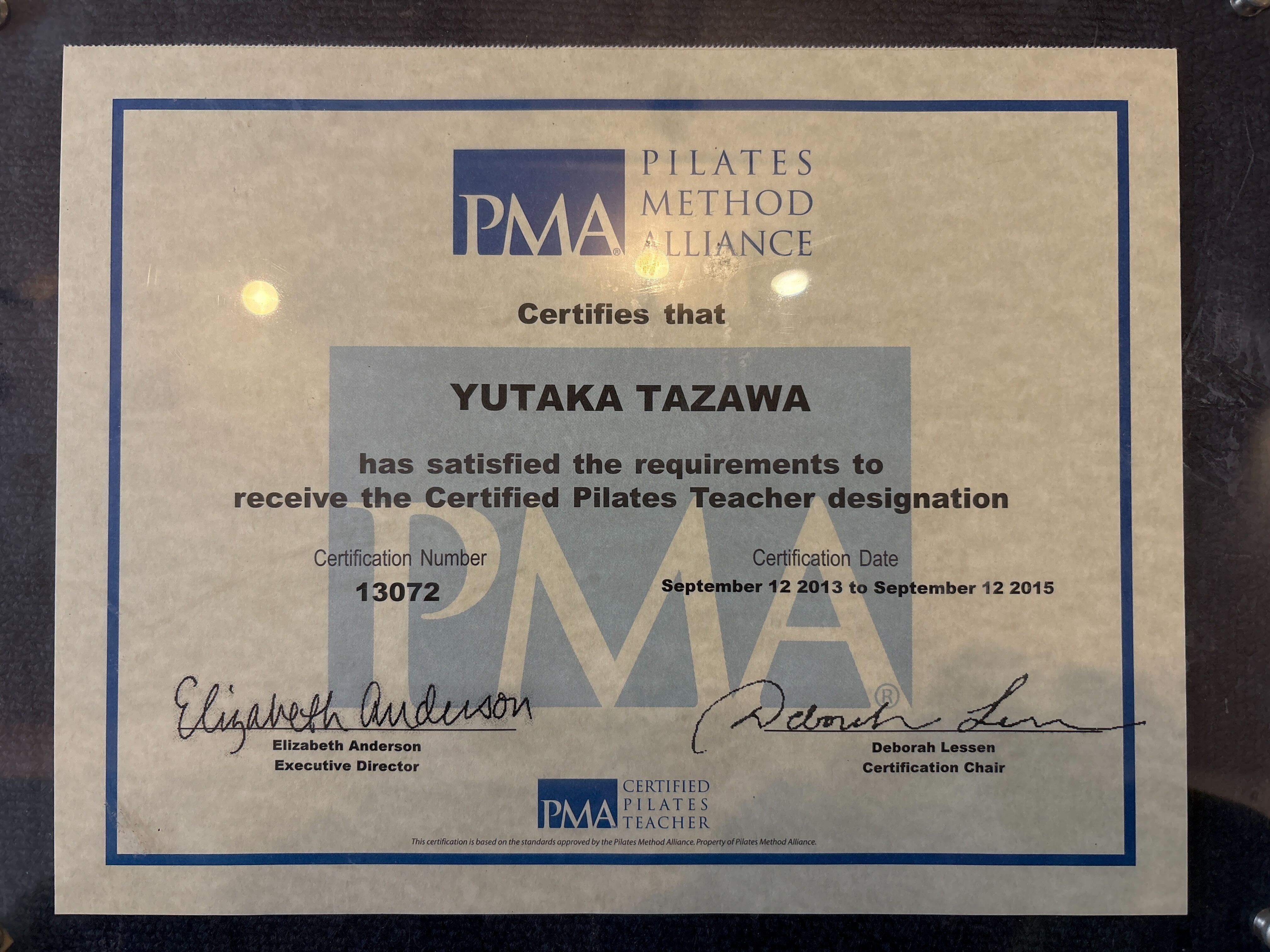

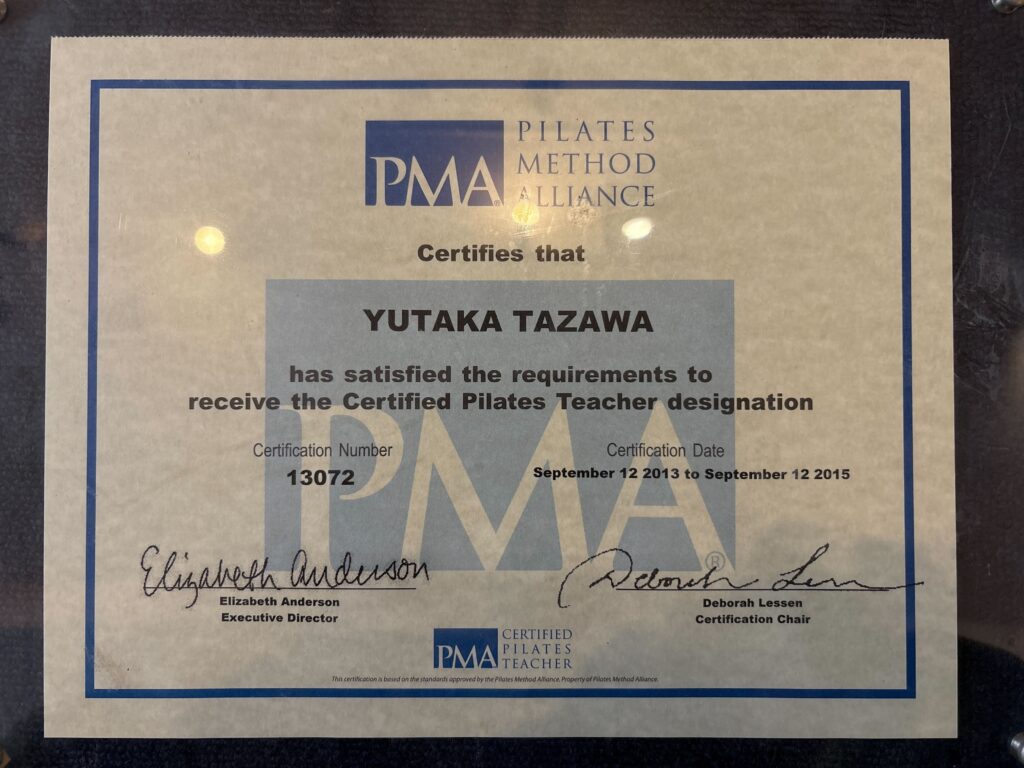

そのような方々に、**一つの基準**として、NPCPという国際資格を持っているか?という視点を、2013年にNPCPの前身であるPMA-CPTを日本人で4番目に取得した著者がご紹介したいと思います。

目次

✅ ピラティス国際資格の概要

ピラティスは世界中で人気のエクササイズですが、インストラクターとして活動するには専門的な資格が必要です。特に注目されているのが、国際的に認知された資格。その中でも**NPCP(National Pilates Certification Program)**は、ピラティス指導の質を保証する最も権威ある資格のひとつです。

本記事では、NPCPの成り立ちや取得のメリット、各団体との関係性について詳しく解説します。

✅ NPCPとは?(旧PMA認定資格)

🔹 成り立ちと目的

NPCP(National Pilates Certification Program)は、もともと「PMA(Pilates Method Alliance)」によって設立された認定制度です。2001年にPMAが設立され、その後、ピラティス指導の質を統一・向上させる目的でPMA認定試験(現在のNPCP試験)が導入されました。

現在では、PMAは教育機関との連携を手放し、認証部門を分離独立させたことで、NPCPが中立的な試験機関として運営されています。

🔹 資格の位置づけ

NPCP認定試験は、どの団体にも属さない中立的かつ国際的な第三者認証資格であり、Balanced Body・STOTT・BASIなど各団体の養成コースを修了した後に受験する、いわば「上位資格」または「共通のゴール」として位置づけられます。

✅ NPCP資格の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 資格名 | Nationally Certified Pilates Teacher(NCPT) |

| 試験形式 | コンピュータベース試験(CBT) |

| 対象内容 | マット・リフォーマー・キャデラック・チェア・バレル・解剖学・指導原則など |

| 受験要件 | NPCP認定の教育団体での450時間以上の指導・実習履修 |

| 有効期間 | 2年間(継続教育が必要) |

✅ NPCP認定資格を取得するメリット

- ✅ 世界中のスタジオで通用する「国際標準」の資格

- ✅ 団体の枠を超えた中立的な評価

- ✅ 解剖学・プログラミング・倫理など幅広い知識の証明

- ✅ 養成コース修了後の客観的なスキル確認

✅ 各団体とNPCPの関係性(上位資格という視点)

| 教育団体 | 養成コース修了後 | NPCPとの関係 |

|---|---|---|

| Balanced Body | Mat/Reformer/Comprehensive修了 | 公式受験資格あり(提携) |

| STOTT PILATES | IMP・IR・CCB等の修了 | 自主的な準備が必要(対応教材あり) |

| BASI Pilates | Comprehensive修了 | 修了生多数がNPCP受験(推奨) |

| Polestar Pilates | Comprehensiveコース修了 | 受験推奨(試験対策も整備) |

💡多くの団体が、NPCPを自団体の教育の完成形・認定証の次ステップとして位置づけており、資格取得後のさらなる信頼性を高める手段として活用されています。

✅ NPCP受験までの流れ

- 認定団体で450時間以上の教育を受ける

- NPCP公式サイトで受験登録

- ピアソンVUEでのCBT試験に申し込み

- 試験合格で「NCPT」資格を取得

- 2年ごとの継続教育で資格維持

✅ まとめ:NPCPはピラティス国際資格の共通ゴール

NPCP(旧PMA認定資格)は、特定団体に縛られず、世界的に通用する中立かつ権威ある資格です。各ピラティス団体の養成コース修了後に目指すことで、インストラクターとしての信頼性が格段に向上します。

**「どの団体で学んだか」だけでなく、「国際的な試験で実力が証明されたか」**が問われる時代において、NPCPの取得はまさにスタンダードになりつつあります。

一方で、当然のことながらNPCPを取得していなくても素晴らしいインストラクターは日本に限らず、世界にはたくさんいらっしゃいます。

「資格はゴールではなく、指導の質を保証する通過点。

本物の指導力を証明するために、世界基準に挑む価値がある。」

NPCPを取得することで、客観的な視点が身につき、学びの幅も広がります。

試験対策を通じて、解剖学や指導原則をあらためて体系的に学べるほか、特定の団体に偏らない柔軟な視点を持てることも大きな魅力です。

そのため、当スタジオBBのスタッフにも、積極的にNPCP取得を目指してもらいたいと考えています。

この記事の監修者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

東京大学大学院・身体科学研究室修了。身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文英堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。

関連記事

ピラティスの学び

現在のピラティスブームになる前の学びの様子をご紹介しています。