『Your Health』に学ぶ姿勢と動きの再教育メソッド

目次

はじめに:姿勢は「静」と「動」の両方で整えるもの

ピラティスに取り組むうえで避けて通れないのが「姿勢」のテーマです。

良い姿勢を求めて背筋を伸ばすだけでは、身体の根本的な使い方は変わりません。

ジョセフ・ピラティスはそのことを、90年以上前から見抜いていました。

彼の著書『Your Health』(1934年)には、不良姿勢から理想姿勢までを段階的に示す4枚の写真が掲載されており、その中には、現代の私たちが見落としがちな「姿勢の本質」が詰まっています。

この記事では、その写真と原文に込められた意図を紐解きながら、静止姿勢と動作姿勢の両面から、ピラティスの姿勢観を深く掘り下げていきます。

📸 モデルはジョセフ・ピラティス本人

『Your Health』に掲載された姿勢比較の写真は、当時50代だったジョセフ・ピラティス本人です。

鍛え抜かれた彼自身の身体を使って、「不良姿勢と理想姿勢」の両方を実演し、それぞれの違いを視覚的に提示しました。

この写真は、ピラティスが自らの身体で語りかけてくる貴重な記録であり、後のピラティス教育におけるアライメント理解の基礎として、今なお引用され続けています。

🧍♂️4枚の写真に込められた“姿勢分類”の意図と特徴

① 一番左:95%の人が無意識にとっている典型的な不良姿勢

頭部は前に突き出し、肩が巻き込み、胸は落ち、お腹が前方に突出。骨盤は後傾し、重心は踵寄り。現代人のデフォルトともいえる崩れた姿勢です。

現在は「スウェイバック姿勢」と言われておりますが、「Your Health」中で「95%の人が通常とっている姿勢」と記述があることから、20世紀初頭には既にこのような不良姿勢の方が多かったことを示唆しています。

② 左から2番目:筋肉のある人にありがちな“過剰な拡張”姿勢

肩幅が広く胸も張っており、一見すると堂々としていますが、広背筋や胸筋の過緊張が強く、骨格の配列が乱れている状態。ピラティスはこのような「見た目の力強さ」に対して、「本当の健康は筋量ではなくバランスである」と批判的でした。

③ 左から3番目:マクファデン型の“過伸展”姿勢(腰椎の過前弯)

米国で当時広まっていた「理想の姿勢」とされたスタイルで、腰椎が過度に反り、骨盤が前傾しすぎている状態。ピラティスはこの型に反対し、「一見整っていても、関節へのストレスが大きく、機能的ではない」と明言しています。

④ 一番右:ピラティスが定義する「統合された理想姿勢」

頭から足先までが重力線上に整い、関節はニュートラル、筋緊張は最小限。静止していても動き出しても崩れない、**内側から支えられた“生きた姿勢”**です。

上記の姿勢の見立ては、21世紀の現在でも通用しているのではないでしょうか?

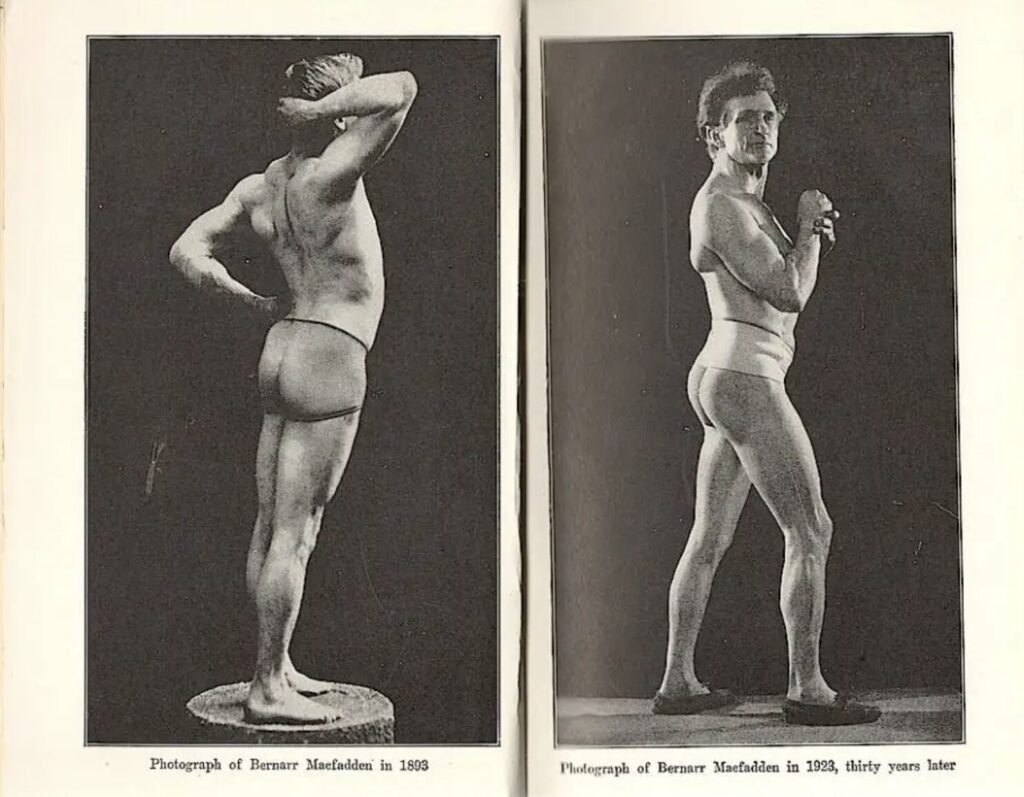

例えば 、現在であれば「反り腰」と一蹴される左から3番目の姿勢は、アメリカの健康文化運動の先駆者であり、**Physical Culture(肉体改造)**という雑誌を創刊し、筋肉美や姿勢美を「健康の象徴」として大衆に広めたマクファデン(1868–1955)が提唱していた姿勢です。

彼が提唱した「理想的な姿勢」は、胸を張って背中を反らせ、尻を突き出すような、強調された腰椎前弯と胸の突出を特徴としていました。これは、視覚的に力強さを表現する「誇張的な男性像」の一部でもありました。

20世紀前半は、「反り腰が良い姿勢」と広まっていた時があったのです❗️

しかし、ジョセフ・ピラティスは『Your Health』の中で、

“The artificial ‘military’ posture so highly advertised and recommended by certain ‘experts’ is not only unnatural and detrimental, but also serves to stiffen the spine and restrict proper breathing.”

(「ある“専門家”たちによって大々的に推奨されている人工的な『軍隊的姿勢』は、不自然で有害なだけでなく、背骨を硬直させ、適切な呼吸を妨げる。」)

と、「military posture(軍隊的姿勢)」や「certain experts(ある“専門家”)」と表現し、名指しこそしていないものの、当時アメリカで広く流布していたマクファデン流の誇張的姿勢スタイルを暗に批判しています。

そして、現在ではジョセフ・ピラティスの見立てが間違っていなかったことが証明されています。

🗣️ 原文に見る「姿勢」と健康の深い関係

ピラティスは「スウェイバック姿勢」(一番左)の写真の説明として、以下のように述べています:

「肩は垂れ下がり、胸は平らで、腹部は突き出ており、足先は外側を向いています。これらの姿勢の欠陥が、内臓の異常や身体機能の不調を引き起こしているのです。」

さらに理想的な身体についてはこう続けています:

「背骨はまっすぐ、肩は水平、胸は引き上がり、腹部は平らで、膝は伸び、足先は正面を向いている。これが健康な身体のあるべき姿です。」

つまりピラティスは、姿勢の崩れを単なる見た目や筋骨格の問題ではなく、全身の機能低下・内臓機能の不調・呼吸の浅さ・精神状態の不安定さにもつながる「統合的な問題」として捉えていたのです。

🔁 静止姿勢だけでは不十分──動きの中で崩れない姿勢とは?

また、重要なのは、彼が姿勢を「止まっているときの形」ではなく、「動きながら保てる状態」として定義していた点です。

動作中に崩れてしまうような姿勢は、どれほど美しく見えても意味がないとされていました。

ピラティスが提唱したのは、呼吸・重力・身体意識を統合し、動きの中でも崩れないアライメントを育てること。これは現在の「動的アライメント(Dynamic Alignment)」の概念と一致します。

💡 現代のピラティスにどう活かすべきか?

私たちインストラクターにとって、この写真とその背景は「静止姿勢の評価」以上の意味を持ちます。

- 筋量や見た目だけで姿勢を判断しないこと

- 一見整っている姿勢にも潜む“過剰”を見抜く力

- 動きの中で姿勢を統合しなおす感覚教育の重要性

これらの視点を持つことで、単なるフォーム指導にとどまらず、「動き改善のスペシャリスト」としての専門性を高めることができます。

✍ まとめ:姿勢は「止まること」ではなく「動けること」

このように、ジョセフ・ピラティスが90年以上前に著した『Your Health』に掲載された写真は、ただの昔の記録ではありません。そこには、私たちが今なお取り組むべき「姿勢」と「動き」の本質が凝縮されています。

姿勢とは、見た目の良し悪しだけでは語れないものです。

立っているときだけ整っていても、動き出した瞬間に崩れてしまっては意味がありません。

本当に必要なのは、「動きの中でも崩れない姿勢」、つまり日常のすべての動作をラクに、しなやかにする“生きた姿勢”を手に入れることです。

私たちピラティスインストラクターは、ただ体を鍛えることを目的にしているわけではありません。

ピラティスを通して、自分の身体に気づく力を育て、正しく動く心地よさを知っていただくこと。

そして、クライアント自身が日常の中で「正しく立ち、軽やかに動ける身体」を取り戻すお手伝いをすることが、私たちの何よりの使命だと思っています。

もし今、「姿勢が気になる」「疲れやすい」「動きがぎこちない」と感じているなら、それは身体からのサインかもしれません。

ぜひ一度、ピラティスという方法で“動き方の再教育”に触れてみてください。

「身体が変わると、心の在り方まで、きっと変わる」

90年以上前から、ジョセフ・ピラティスは、その本質を見抜き、私たちはその思想を大きく受け継いでいるからこそ、ピラティスで本当の意味での「姿勢改善」をご提供することができるのです。

ピラティススタジオBB

関連記事

スウェイバック姿勢とショルダーブリッジ

今回のトピック記事にもあった「スウェイバック」について解説をしています

ピラティスの事例紹介(反張膝編)

姿勢改善の事例として、反張膝の改善についての記はこちらです。

📚 参考文献

Joseph H. Pilates. Your Health. 1934.

– ピラティスが初めて健康哲学を体系化した書籍で、姿勢写真と身体に関する原初的な考察が掲載されている。

Joseph H. Pilates & William J. Miller. Return to Life Through Contrology. 1945.

– ピラティスメソッドの原理と実践法をまとめた代表作で、マットエクササイズの原型と身体操作哲学が記されている。

Sean P. Gallagher & Romana Kryzanowska (Eds.). The Joseph H. Pilates Archive Collection. 2000.

– ピラティスの手紙や写真、教育資料を収録したアーカイブ資料で、姿勢論や歴史的背景の研究にも重宝されている。

Philip Friedman & Gail Eisen. The Pilates Method of Physical and Mental Conditioning. 1980.

– 現代ピラティス教育の基礎を築いた書籍で、動きと姿勢の再統合に関する実践的な理論が多数紹介されている。

Bernarr Macfadden. The Virile Powers of Superb Manhood. early 1900s.

– 20世紀初頭に流行した誇張的な姿勢と筋肉美の概念を示す書籍で、ピラティスの姿勢観と対比されることが多い。

Blandine Calais-Germain. Anatomy of Movement. 1993.

– 解剖学的に動作とアライメントを理解するための定番書で、ピラティスやヨガ指導者に広く支持されている。

Florence P. Kendall, Elizabeth K. McCreary, Patricia G. Provance, Mary M. Rodgers, William Romani. Muscles: Testing and Function with Posture and Pain. 5th ed., 2005.

– 姿勢評価と筋機能テストのスタンダードとされる理学療法書で、ピラティスにおける評価的視点の裏付けとなる一冊。