皆さんは「姿勢を良くしたい」と思ったとき、何を意識していますか?

背筋を伸ばすこと? 肩を引くこと? 実はそれだけでは不十分かもしれません。

姿勢改善やボディラインの引き締め、そして肩こりや腰痛予防の土台となるのが、ピラティスで重視される「ニュートラルポジション」です。

このニュートラルポジションとは、身体にとって最も自然で無理のない“中間位”のこと。

骨盤や背骨が本来あるべき位置にあることで、余計な力みや歪みを取り除き、本来の機能的な動きや美しい姿勢が引き出されます。

「ピラティスを始めたけど、正しい姿勢がわからない」「骨盤ニュートラルってどうやって取るの?」とお悩みの方に向けて、本記事ではニュートラルポジションの意味や効果、簡単な確認方法までをわかりやすく解説します。

ピラティス初心者の方はもちろん、すでに実践している方にも役立つ内容です。

なぜ「ニュートラルポジション」が重要なのか?

私たちは日々の生活のなかで、気づかぬうちに姿勢が崩れていることが少なくありません。

例えば、長時間のスマートフォン操作による猫背や、デスクワークでの前のめり姿勢、あるいは立ち方の癖で骨盤が左右に傾いてしまうといったことが挙げられます。

こうした不良姿勢が続くと、肩こりや腰痛、疲れやすさの原因になってしまいます。

そんなときに鍵となるのが、この「中間位」としてのニュートラルポジションです。

ニュートラルな位置を保つことで、姿勢の歪みをリセットし、呼吸が深まり、身体全体の安定感やバランスが整いやすくなります。

また、インナーマッスル(体幹の深部にある筋肉)が正しく働くようになり、関節に負担の少ない動きも可能になります。

骨盤のニュートラルとは?

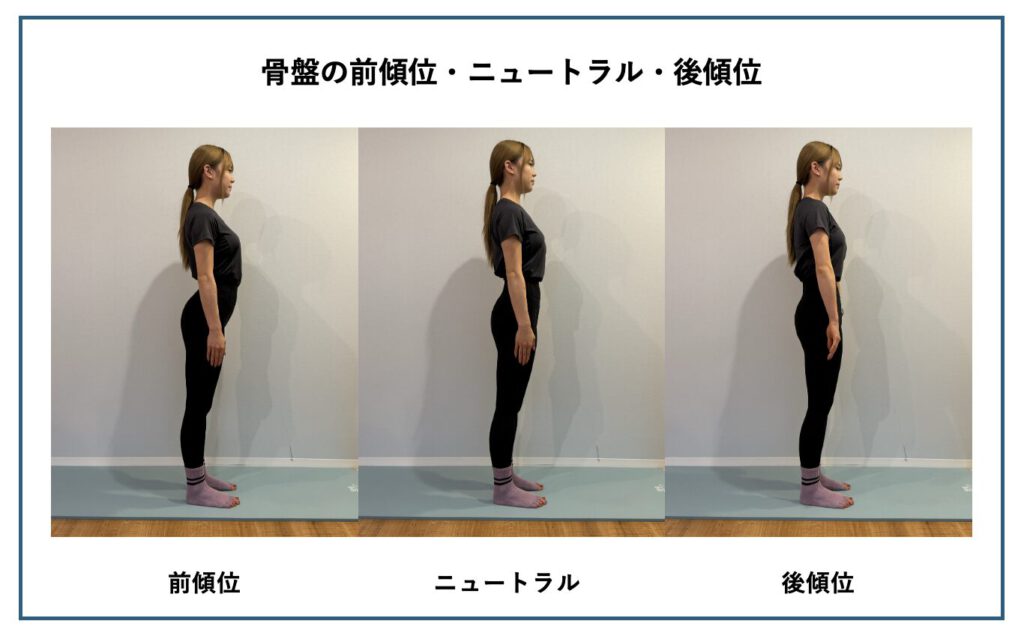

「骨盤のニュートラル」とは、骨盤が、前傾位でも後傾位でもない、まさにその中間のポジションを指します。

下の図では、左が「骨盤-前傾、腰椎-前弯」、右が「骨盤-後傾、腰椎-後弯」しているのに対し、真ん中は骨盤がニュートラルな位置にあり、腰椎は適切な弯曲を保っています。

骨盤がニュートラルポジションを保てていないと、頭部(頭)が前方に変位することで首や肩が凝りやすくなったり、背骨が反りすぎたり、クッション性を失ったりすることで腰痛の原因になることがあります。

スポーツ選手などは「骨盤がやや前傾気味」の方が早く走れる場合もありますし、ダンスやバレエなどで腰を通常よりも反ることが必要な種目もありますが、バランスが崩れすぎると障害や成績不振の原因になることもあります。

そのため、ある程度自分自身の「ニュートラルポジション」を知っておくことで、「効率的な身体の使い方」や「身体の不調や障害の予防」が可能になります。

「ニュートラルポジション」を知ることで、自身の身体に対する認識能力も高まり、「効率的な身体の使い方」や「怪我や障害、身体の不調の予防」につながる

骨盤のニュートラルのためのランドマークとは?

さて、「骨盤のニュートラルポジション」の定義について、少し深掘りしていきます。

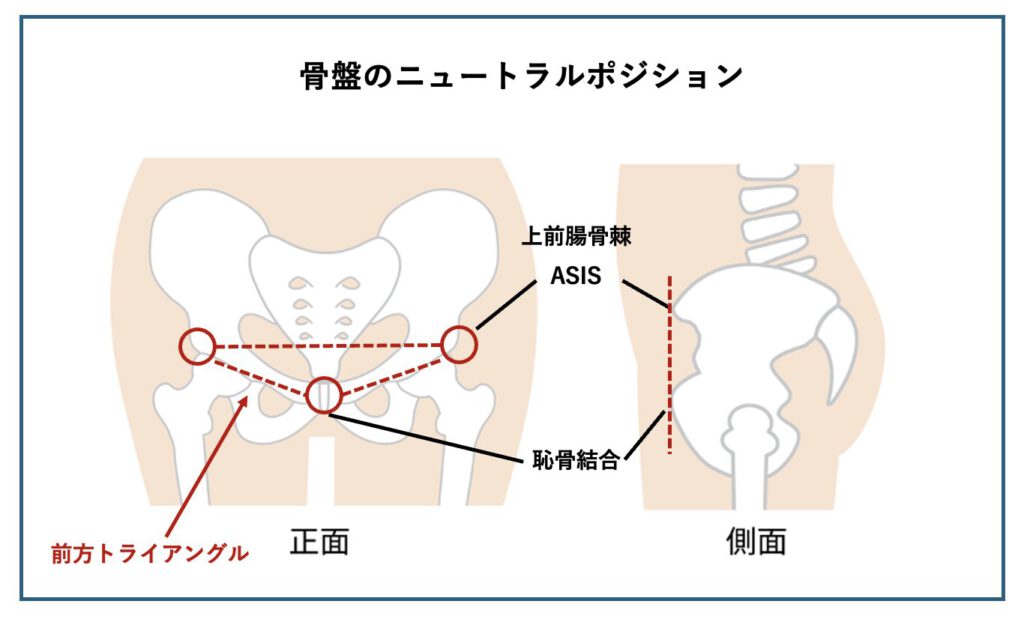

骨盤にはASIS(上前腸骨棘)というランドマーク(目印)になる場所があります。

両手を腰に当てると、中指付近にある骨盤の前の部分で明らかに出っ張った部位があり、これがASISです。

ASISは左右に存在しますが、この2つのASISと恥骨を結んだ三角形を「前方トライアングル」と呼びます。

この三角形が横から見た時に床と垂直の状態になっているとき、「骨盤がニュートラルを保てている」と定義できます。

前方トライアングルとは、2つのASISと恥骨を結んだ三角形のこと

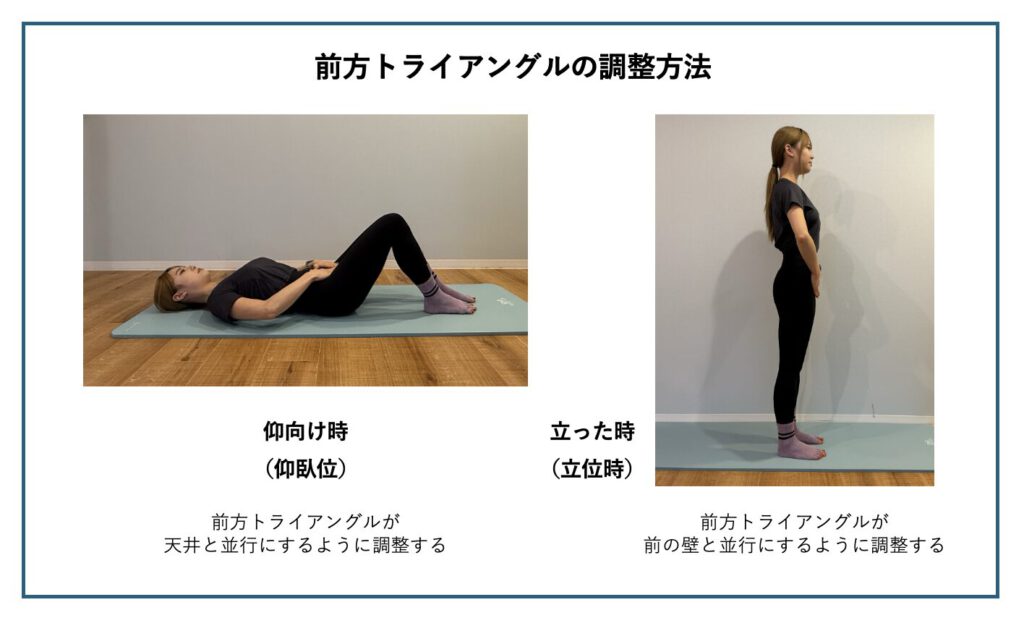

基本的には、ピラティスの動きを行う前のスタートポジションを取る際には、骨盤のニュートラルを作ることから始まります。

上記の図のように、仰向けの時は「前方トライアングルが天井と並行になる」ように、立った時は「前方トライアングルが前の壁と並行になる」ように調整します。

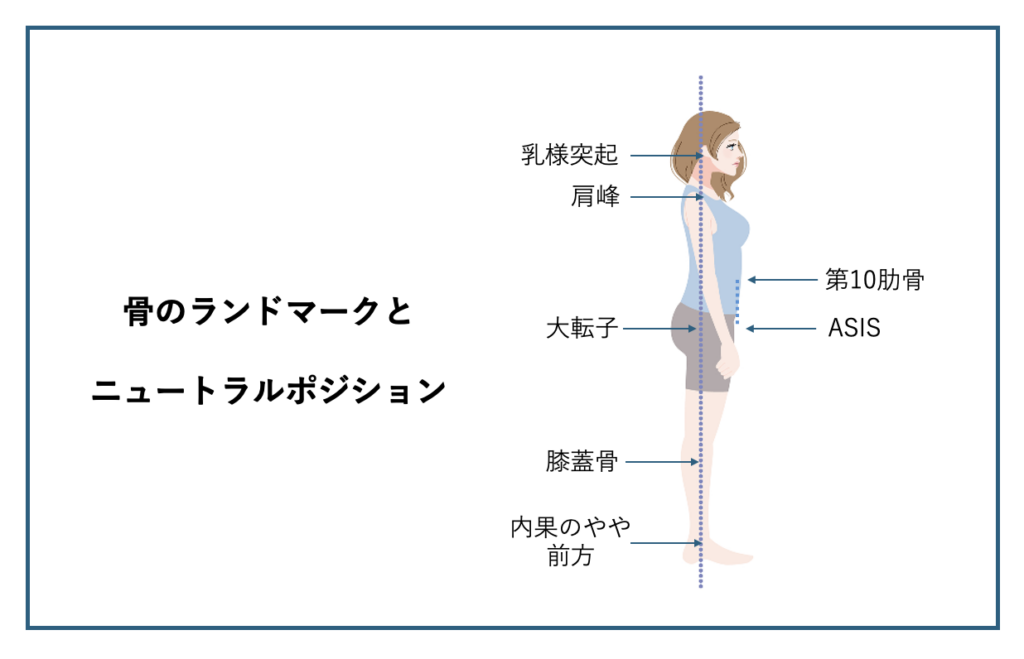

その上で、例えば立っている時には「乳様突起-肩峰-大転子-膝蓋骨-内くるぶしのやや前」や「第10肋骨-ASIS」が、横から見た時に一直線になっている姿勢を「立位のニュートラルポジション」と言います。

「第10肋骨とASISが一直線」というのは、少し難しいので、また別の記事で紹介する機会を設けます。

よくある疑問にお答えします

「私は姿勢が悪いからニュートラルなんて無理かも」と感じる方もいるかもしれませんが、実は誰でも練習によって感覚を養うことができます。

正しい指導を受けながら少しずつ体の感覚を研ぎ澄ませていけば、自然とニュートラルな位置が取れるようになります。

また、ニュートラルポジションはエクササイズのときだけでなく、普段の生活の中でも活用できます。

立っているときや座っているとき、何気ない動作の中で「中間位」を意識するだけで、姿勢や呼吸が整い、身体の負担も軽減されます。

「ニュートラルポジション」を理解することで、ピラティスの効果を高めることができる

一方で、ニュートラルポジションはあくまでも「目安」であり、骨のでっぱりの大きさや、そもそもの骨格構造は微妙に異なります。

机上ではニュートラルであっても、**人間は機械やロボットではない**のですから、無理に上記の定義に合わせることで、却って余計なところに力が入りすぎたりすることもあります。

ニュートラルポジションは、あくまでも「目安」であることを忘れない

ニュートラルポジションは、あくまでも「目安」であり、「絶対的」なものではありません。

「前方トライアングルが壁と並行だと、少し骨盤が後傾してしまう人」もいます。

先ほども触れましたが、スポーツ競技やパフォーマーの場合は、やや骨盤が前傾気味であるのを矯正してパフォーマンスが悪化する可能性もゼロではありません。

姿勢評価や動きの評価においては、「インストラクター側の見立てと、クライアント側の感覚をすり合わせる」という作業が必要な場合もあります。

また、ピラティスの初心者であれば、上記に挙げた「第10肋骨とASISが同直線上」と言われても「何が何だかさっぱり」という状態になるのは当然です。

時間をかけて、少しずつ頭と身体で理解することで、徐々に理解できるようになっていきます。

もう一つ、大切な考え方をシェアします。

「骨で立つ」という感覚を!

まずは「骨盤のニュートラル」と「前傾・後傾の違い」を理解し、少しずつ「骨盤の上に肋骨が乗り、その上に頭が乗る感覚」を意識してみましょう。

また、足元からニュートラルを意識したり、骨の積み重なりを意識することで、「ニュートラルポジションの感覚」が高まっていきます。

骨で立つことができれば、余計な筋肉を使う必要がなく、無駄な筋疲労も起こりません。不良姿勢も徐々に改善されていきます。

まとめ:中間位という「基準点」を手に入れる

ニュートラルポジションは、ただの“姿勢”ではなく、身体をよりよく使うための「基準点」です。

この中間位を知ることは、自分自身の身体との対話を深め、日常をより快適にする第一歩になります。

ピラティスではこの“ニュートラル”を出発点に、動きの質を高め、心身の調和を目指します。

まずは静かに横になり、自分の骨盤と呼吸に意識を向けることから始めてみましょう。

それだけでも、身体の変化を感じ取るきっかけになるはずです。

ピラティススタジオBB

※インストラクター目線では、より詳細な見方や、仰臥位や立位以外のランドマーク(例:後方トライアングル等)がありますが、本記事では一般の方が「ちょっと難しいけれど分かる」レベルでの記述とさせていただいております

関連記事

【ピラティス インプリントとは?】初心者でもわかる姿勢改善の基本と使い方

※「ニュートラル」と対比されることの多い「インプリント」について簡単な解剖学的解説とともに解説しています

ピラティスにおける「アーティキュレーション」とは?

※「ニュートラル」と同様、ピラティスを実践する際によく用いられる「アーティキュレーション」の意味を解説しています

ピラティスにおけるエロンゲーション(イロンゲイション)とは?

※「ニュートラル」と同様、ピラティスを実践する際によく用いられる「イロンゲイション」の意味を解説しています

反り腰とスウェイバック姿勢のためのエクササイズ ー初級編

※骨盤後傾を使用したエクササイズの紹介をしています

スウェイバック姿勢とショルダーブリッジ

※不良姿勢についての理解が深まる記事です

この記事の監修者:田沢 優(ピラティススタジオBB 代表)

東京大学大学院・身体科学研究室修了。身体運動学・神経筋制御を専門とし、科学的根拠に基づいたピラティスメソッドを構築。2013年にピラティス国際資格である、PMA®認定インストラクター資格を日本で4番目に取得。2015年「トレーナー・オブ・ザ・イヤー」受賞。PHIピラティスジャパン東京支部長を約5年間務め、都内を中心にパーソナルピラティススタジオを複数展開。オリンピック選手、プロ野球選手、Jリーガー、パラアスリート、頸髄損傷者などへの幅広い指導実績を持ち、インストラクター育成数は500名超。文英堂『運動療法としてのピラティスメソッド』にて3編を執筆。現在は「ピラティスをブームではなく文化にする」ため、後進育成と専門教育に尽力中。

📚 参考文献・情報源

- Joseph H. Pilates & William John Miller (1945)

Return to Life Through Contrology

→ ピラティスの創始者ジョセフ・ピラティスによる原著。身体の自然な位置や姿勢制御の重要性が述べられており、現代の「ニュートラルポジション」の考え方の原点として引用される。 - 文英堂 編著(2021)

『運動療法としてのピラティスメソッド』

→ ピラティスが理学療法に応用されている中で、骨盤のニュートラルポジションの臨床的意義について記述がある。ピラティスを解剖学・運動学の観点から解説した専門書。 - Kathy Corey, Rael Isacowitz,Christine Romani-Ruby など

→ 各種インストラクターコースで使用される教材や文献において、「ニュートラルポジション」「骨盤の配置」「姿勢評価」の重要性が解説されている。 - Web記事:Pilates Style(Pilates Anytime / Balanced Body)

- Pilates and Neutral Spine

- What Is Neutral Pelvis?

→ ピラティス実践者向けの海外メディアによる解説記事。ニュートラルポジションの一般的説明・エクササイズへの応用例が掲載されている。